- 电解质在水溶液中的电离

- 共39题

14.2015年斯坦福大学研究人员研制出一种可在一分钟内完成充放电的超常性能铝离子电池,内部用AlCl4–和有机阳离子构成电解质溶液,其放电工作原理如下图所示。下列说法不正确的是( )

正确答案

解析

A.放电时负极要失去电子,所以负极材料为Al,正极材料为石墨,A正确;

B.放电时,在电池内部通过阳离子向正极方向移动,阴离子向负极移动,从而与外电路形成闭合回路,所以放电时,有机阳离子向正极(石墨电极)方向移动,B错误;

C.原电池工作时,负极为易失去电子的Al参与反应,根据题给信息:电池内部用AlCl4–和有机阳离子构成电解质溶液,,所以电极反应中有AlCl4–,同时根据图中信息可知电极反应生成物为Al2Cl7–,进而可以写出放电时的负极反应,所以电极反应式为:Al –3e- + 7AlCl4– === 4Al2Cl7–,C正确;

D.充电时的阳极即为放电时的正极,阳极要失去电子发生氧化反应,即电极反应式为:Cn + AlCl4– – e- === CnAlCl4 ,D正确。

考查方向

本题以超常性能铝离子电池为载体,通过电池放电工作原理图,将原电池原理和电解池原理等内容综合在一起,考查考生的分析问题和解决问题的综合能力。

解题思路

A.放电时负极要失去电子,所以负极材料为Al;

B.放电时,在电池内部通过阳离子向正极方向移动,阴离子向负极移动,从而与外电路形成闭合回路;

C.原电池工作时,负极为易失去电子的Al参与反应,根据题给信息:电池内部用AlCl4–和有机阳离子构成电解质溶液,,所以电极反应中有AlCl4–,同时根据图中信息可知电极反应生成物为Al2Cl7–,进而可以写出放电时的负极反应;

D.充电时的阳极即为放电时的正极,阳极要失去电子发生氧化反应。

易错点

原电池放电时离子的移动方向和电解池放电时离子的移动方向不同。

知识点

7. 25℃时,取浓度均为0.1000mol•L-1的醋酸溶液和氨水溶液各20.00mL,分别用0.1000mol•L-1NaOH溶液、0.1000mol•L-1盐酸进行中和滴定,滴定过程中pH随滴加溶液的体积变化关系如图所示.下列说法不正确的是( )

正确答案

解析

I曲线为0.1000mol•L-1的醋酸溶液的PH值随滴加氢氧化钠的变化曲线,当V(NaOH)=0时,PH=3,即

当NaOH溶液和盐酸滴加至20.00mL时,醋酸与氨水都恰好完全反应,生成的产物分别为CH3COONa与NH4Cl,两溶液一个显碱性一个显酸性,PH值不相等,故B错误。

曲线Ⅱ:滴加溶液到10.00 mL时,溶液为CH3COONa与CH3COOH的混合溶液,且物质的量相等,此时溶液显酸性,c(Na+)> c(CH3COOH)。再由电荷守恒得知c(CH3COO-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+),代入即可得知C正确。

在逐滴加入NaOH溶液或盐酸至40.00mL的过程中,先不断中和溶液中的酸或碱,水的电离程度不断增大,后来随加入的酸碱越来越多,对水的电离起抑制作用,D正确。

考查方向

解题思路

掌握好电解质溶液中的三大守恒,活学活用。

易错点

对于电离平衡常数的计算不能很好掌握。溶液中的三大守恒不能很好运用。

知识点

21.某小组为研究电化学原理,设计甲、乙、丙三种装置(C1、C2、C3均为石墨)。下列叙述正确的是

正确答案

解析

根据电化学原理,原电池的形成条件甲为原电池装置,是一种将化学能转化成电能的装置,锌为负极,铜为正极,乙、丙均为电解池C1、C3均为阳极,发生氧化反应;甲装置中消耗酸因此PH值增大,丙实际为电解食盐水,产生烧碱溶液;根据电解池中的放电顺序,C1、C3都是氯离子失去电子,因而产生的气体相同,铜电极和铁电极最终都是氢离子的电子产生氢气。故答案CD

考查方向

解题思路

根据电化学基础,明确装置类型,准确分析电极类型以及反应类型

易错点

电极判断、反应类型判断

知识点

10.

某电池的工作原理如图所示,电解质为铁氰化钾K3[Fe(CN)6]和亚铁氰化钾K4[Fe(CN)6]的混合溶液,下列说法不正确的是( )

正确答案

解析

根据电子的流向,左电极为负极,右电极为正极,K+移向正极,A项正确;负极反应式为[Fe(CN)6]4--e-=[Fe(CN)6]3-,正极反应式为[Fe(CN)6]3-+e-=[Fe(CN)6]4-,B.D正确;C项[Fe(CN)6]3-在催化剂b表面被还原,错误。

考查方向

解题思路

根据电子的移动方向判断出电池的正负极进而进一步分析题目

易错点

电极方向的判断

知识点

20.某溶液中可能存在Br-.CO32-.SO32-.Al3+.I-.Mg2+.Na+ .K+等8种离子中的某几种。取该溶液进行实验,得到如下现象:①向溶液中滴加过量氯水后,溶液变橙色,且有无色气泡冒出;②向所得橙色溶液中加入足量BaCl2溶液,无沉淀生成;③向所得溶液中继续滴加淀粉溶液,溶液不变蓝色。据此可以推断:该溶液中存在的离子组可能是

正确答案

解析

①向溶液中滴加足量氯水后,溶液变橙色,说明溶液中含有Br-,且有无色气泡冒出,说明溶液中含离子CO32-;

②向所得橙色溶液中加入足量BaCl2溶液,无沉淀生成,说明不含SO32-;

③向所得溶液中继续滴加淀粉溶液,溶液不变蓝色,可能是碘离子氧化成单质碘,进一步单质碘被氧化成碘酸根离子或溶液中不含I-,所以溶液不变色,不能确定碘离子存在;

溶液中含有CO32-,则一定不含有Al3+、Mg2+,因与CO32-反应生成沉淀,

根据溶液呈电中性原则,溶液中一定含有Na+或K+,

所以溶液中一定不存在的离子为Al3+、Mg2+、SO32-,

该溶液中存在的离子组可能是CO32-、Br-、Na+或K+、CO32-、I-,

考查方向

常见离子的检验

解题思路

①向溶液中滴加足量氯水后,溶液变橙色,说明溶液中含有Br-,且有无色气泡冒出,说明溶液中含离子CO32-;

②向所得橙色溶液中加入足量BaCl2溶液,无沉淀生成,说明不含SO32-;

③向所得溶液中继续滴加淀粉溶液,溶液不变蓝色,可能是碘离子氧化成单质碘,进一步单质碘被氧化成碘酸根离子或溶液中不含I-,所以溶液不变色,不能确定碘离子存在,以此来解答

易错点

滴加淀粉溶液,溶液不变蓝色,可能是碘离子氧化成单质碘,进一步单质碘被氧化成碘酸根离子或溶液中不含I-

教师点评

题考查常见离子的检验,为高频考点,把握常见离子之间的反应、离子共存、溶液为电中性为解答的关键,侧重分析与推断能力的综合考查,充分考查了学生灵活应用基础知识的能力,题目难度不大

知识点

氮及其化合物在生产生活中有广泛应用。

23.已知:CO可将部分氮的氧化物还原为N2。

反应Ⅰ:2CO(g)+2NO(g)

反应Ⅱ:4CO(g)+2NO2(g)

写出CO将NO2还原为NO的热化学方程式 。

2、解析化学平衡移动题目的一般思路

改变条件

3. 分析电解过程的思维程序

(1)首先判断阴、阳极,分析阳极材料是惰性电极还是活泼电极。

(2)再分析电解质水溶液的组成,找全离子并分阴、阳两组(不要忘记水溶液中的H+和OH-)。

(3)然后排出阴、阳两极的放电顺序

阴极:阳离子放电顺序:Ag+>Fe3+>Cu2+>H+(酸)>Fe2+>Zn2+>H+(水)>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+。

阳极:活泼电极>S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根离子。

注意 ①阴极不管是什么材料,电极本身都不反应,一定是溶液(或熔融电解质)中的阳离子放电。②最常用、最重要的放电顺序是:阳极:Cl->OH-;阴极:Ag+>Cu2+>H+。③电解水溶液时,K+~Al3+不可能在阴极放电,即不可能用电解水溶液的方法得到K、Ca、Na、Mg、Al等金属。

(4)分析电极反应,判断电极产物,写出电极反应式,要注意遵循原子守恒和电荷守恒。

(5)最后写出电解反应的总化学方程式或离子方程式。

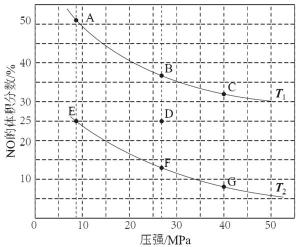

24.在密闭容器中充入5 mol CO和4 mol NO,发生上述反应I,下图为平衡时NO的

体积分数与温度、压强的关系。

回答下列问题:

①温度:T1 T2(填“<”或“>”)。

②某温度下,在体积为2 L的密闭容器中,反应进行10分钟放出热量373 kJ,用CO的浓度变化表示的平均反应速率v(CO)= 。

③某温度下,反应达到平衡状态D点时,容器体积为2 L,此时的平衡常数K =

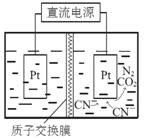

26.如图,在酸性条件下,电解水中CN-可转化为CO2和N2,请写出阳极的电极反应式 。

正确答案

CO(g)+NO2(g)

解析

首先根据题意写出化学方程式:CO(g)+NO2(g)

与题干中的两个热化学方程式比较,发现此反应中没有N2,即:2CO(g)+2NO(g)

4CO(g)+2NO2(g)

可以得出 △H= (△H2- △H1)/2=227.5

考查方向

盖斯定律的应用

解题思路

首先根据题意写出化学方程式:CO(g)+NO2(g)

与题干中的两个热化学方程式比较,发现此反应中没有N2,即:2CO(g)+2NO(g)

4CO(g)+2NO2(g)

可以得出 △H= (△H2- △H1)/2=227.5

易错点

盖斯定律的应用要学会消元法,不准确得到目标方程式,容易出错。

教师点评

考察盖斯定律的好题。

正确答案

2、解析化学平衡移动题目的一般思路

改变条件

解析

找准条件,运用勒夏特列原理解答。

考查方向

化学平衡移动题目的一般思路

解题思路

找准条件,运用勒夏特列原理解答。

易错点

隐含条件容易忽略。

教师点评

找准方向

正确答案

3. 分析电解过程的思维程序

(1)首先判断阴、阳极,分析阳极材料是惰性电极还是活泼电极。

(2)再分析电解质水溶液的组成,找全离子并分阴、阳两组(不要忘记水溶液中的H+和OH-)。

(3)然后排出阴、阳两极的放电顺序

阴极:阳离子放电顺序:Ag+>Fe3+>Cu2+>H+(酸)>Fe2+>Zn2+>H+(水)>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+。

阳极:活泼电极>S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根离子。

注意 ①阴极不管是什么材料,电极本身都不反应,一定是溶液(或熔融电解质)中的阳离子放电。②最常用、最重要的放电顺序是:阳极:Cl->OH-;阴极:Ag+>Cu2+>H+。③电解水溶液时,K+~Al3+不可能在阴极放电,即不可能用电解水溶液的方法得到K、Ca、Na、Mg、Al等金属。

(4)分析电极反应,判断电极产物,写出电极反应式,要注意遵循原子守恒和电荷守恒。

(5)最后写出电解反应的总化学方程式或离子方程式。

解析

3. 分析电解过程的思维程序

(1)首先判断阴、阳极,分析阳极材料是惰性电极还是活泼电极。

(2)再分析电解质水溶液的组成,找全离子并分阴、阳两组(不要忘记水溶液中的H+和OH-)。

(3)然后排出阴、阳两极的放电顺序

阴极:阳离子放电顺序:Ag+>Fe3+>Cu2+>H+(酸)>Fe2+>Zn2+>H+(水)>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+。

阳极:活泼电极>S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根离子。

注意 ①阴极不管是什么材料,电极本身都不反应,一定是溶液(或熔融电解质)中的阳离子放电。②最常用、最重要的放电顺序是:阳极:Cl->OH-;阴极:Ag+>Cu2+>H+。③电解水溶液时,K+~Al3+不可能在阴极放电,即不可能用电解水溶液的方法得到K、Ca、Na、Mg、Al等金属。

(4)分析电极反应,判断电极产物,写出电极反应式,要注意遵循原子守恒和电荷守恒。

(5)最后写出电解反应的总化学方程式或离子方程式。

考查方向

分析电解过程

解题思路

3. 分析电解过程的思维程序

(1)首先判断阴、阳极,分析阳极材料是惰性电极还是活泼电极。

(2)再分析电解质水溶液的组成,找全离子并分阴、阳两组(不要忘记水溶液中的H+和OH-)。

(3)然后排出阴、阳两极的放电顺序

阴极:阳离子放电顺序:Ag+>Fe3+>Cu2+>H+(酸)>Fe2+>Zn2+>H+(水)>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+。

阳极:活泼电极>S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根离子。

注意 ①阴极不管是什么材料,电极本身都不反应,一定是溶液(或熔融电解质)中的阳离子放电。②最常用、最重要的放电顺序是:阳极:Cl->OH-;阴极:Ag+>Cu2+>H+。③电解水溶液时,K+~Al3+不可能在阴极放电,即不可能用电解水溶液的方法得到K、Ca、Na、Mg、Al等金属。

(4)分析电极反应,判断电极产物,写出电极反应式,要注意遵循原子守恒和电荷守恒。

(5)最后写出电解反应的总化学方程式或离子方程式。

易错点

放电顺序要理解运用。

教师点评

放电顺序要理解运用。

正确答案

①>;②0.05 mol·L-1·min-1;③0.22 L·mol-1;A。

解析

(1) 因为反应Ⅰ:2CO(g)+2NO(g)

(2) 消耗的n(CO)=(373/746)*2mol,V=△c/△t=(373/746)*2mol/(2L*10)=0.05 mol·L-1·min-1;

(3) 2CO(g)+2NO(g)

起始 5mol 4mol 0 0

转化 x x x/2 x

平衡 5-x 4-x x/2 x

w(NO)=( 4-x)/(5-x+4-x + x/2 +x)=0.25

得出x=2mol,分别求出各物质浓度,再代入平衡表达式即可

得K=0.22 L·mol-1

考查方向

平衡移动原理的应用

解题思路

(1) 因为反应Ⅰ:2CO(g)+2NO(g)

(2) 消耗的n(CO)=(373/746)*2mol,V=△c/△t=(373/746)*2mol/(2L*10)=0.05 mol·L-1·min-1;

(3) 2CO(g)+2NO(g)

起始 5mol 4mol 0 0

转化 x x x/2 x

平衡 5-x 4-x x/2 x

w(NO)=( 4-x)/(5-x+4-x + x/2 +x)=0.25

得出x=2mol,分别求出各物质浓度,再代入平衡表达式即可

得K=0.22 L·mol-1

易错点

要先根据三段式求各物质浓度。

教师点评

要先根据三段式求各物质浓度,属于较难题了。

正确答案

2CN-+4H2O-10e-=N2↑+2CO2↑+8H+

解析

阳极失去电子,化合价升高,结合题干很容易得出2CN--10e-=N2↑+2CO2↑,注意CN-中N化合价是-3,C的化合价是+2.

根据电荷守恒得知右边还差10个正电荷(电子带负电),所以在右边加10H+,得出答案:2CN-+4H2O-10e-=N2↑+2CO2↑+8H+

考查方向

电极反应式的书写。

解题思路

阳极失去电子,化合价升高,结合题干很容易得出2CN--10e-=N2↑+2CO2↑,注意CN-中N化合价是-3,C的化合价是+2.

根据电荷守恒得知右边还差10个正电荷(电子带负电),所以在右边加10H+,得出答案:2CN-+4H2O-10e-=N2↑+2CO2↑+8H+

易错点

电极反应式的书写要注意溶液的酸碱性。

教师点评

结合实际生产,考察学生对电解原理的理解。

6.一种高能纳米级Fe3S4和镁的二次电池,其工作原理为:Fe3S4+4Mg

正确答案

解析

根据电池反应式知,放电时为原电池反应,Mg失电子发生氧化反应,则Mg是负极,电极反应式为Mg-2e-=Mg2+,Fe3S4为正极,正极反应式为Fe3S4+8e-=3Fe+4S2-,

A.通过以上分析知,Mg失电子发生氧化反应,则Mg是负极,故A正确;

B.放电时,Fe3S4为正极,正极反应式为Fe3S4+8e-=3Fe+4S2-,故B正确;

C.充电时,原电池的负极与电源的负极连接,发生还原反应,阴极的电极反应式为MgS+2e-=Mg+S2-,故C正确;

D.原电池的负极与电源的负极连接,原电池的正极与电源的正极相连,则左侧为阳极,右侧为阴极,充电时,S2-应移向阳极即从阴离子交换膜右侧向左侧迁移,故D错误

考查方向

原电池和电解池的工作原理

解题思路

根据电池反应式知,放电时为原电池反应,Mg失电子发生氧化反应,则Mg是负极,电极反应式为Mg-2e-=Mg2+,Fe3S4为正极,正极反应式为Fe3S4+8e-=3Fe+4S2-,充电时,原电池的负极与电源的负极连接,发生还原反应,原电池的正极与电源的正极相连,发生氧化反应,结合电极方程式解答该题

易错点

电极反应式的书写

教师点评

本题考查化学电源新型电池,为高考高频点,明确原电池中元素化合价变化与电极正负极关系,难点是电极反应式的书写,题目难度中等

知识点

7. 30℃时,利用右图装置进行实验,结果记录如下表所示:

下列说法不正确的是( )

正确答案

解析

A.Ⅱ中铝比铁活泼,铝与稀硫酸反应生成氢气,其电极反应是:Al-3e-═Al3+,故A正确;

B.Ⅱ中的现象说明Fe和Al表面形成致密的氧化膜,阻止了电极反应的进行,故B正确;

C.Ⅳ中Fe溶解,为负极,发生了氧化反应,故C正确;

D.上述实验表明:相同条件下,Al在浓HNO3中更稳定,Fe在浓H2SO4中更稳定,故D错误

考查方向

原电池工作原理

解题思路

A.Ⅱ中铝比铁活泼,铝与稀硫酸反应生成氢气,其电极反应是:Al-3e-═Al3+;

B.Ⅱ中的现象说明Fe和Al表面形成致密的氧化膜,阻止了电极反应的进行;

C.Ⅳ中Fe溶解,为负极,发生了氧化反应;

D.上述实验表明:相同条件下,Al在浓HNO3中更稳定,Fe在浓H2SO4中更稳定

易错点

实验I、Ⅱ中检流表偏转方向与原电池的正负极对应关系在实验Ⅲ、Ⅳ中应用

教师点评

本题考查原电池工作原理,为高频考点,题目难度中等,侧重于学生的分析能力的考查,明确原电池工作原理,注意掌握原电池的工作原理以及电极方程式的书写方法

知识点

13. H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH-、HCO3一、Cl-七种离子形成了甲、乙、丙、丁四种化合物,它们之间可以发生如下转化关系(产物H2O未标出),下列说法不正确的是

正确答案

解析

溶液中存在H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH-、Cl-、HCO3-,故依据离子能大量共存的原则得出甲乙丙丁中含有两种物质,即:HCl和AlCl3,因为甲溶液能和乙溶液生成沉淀,气体和氯化钠,故甲和乙中含有能双水解的离子,即Al3+和HCO3-生成的气体B为二氧化碳,沉淀A为氢氧化铝,然后依据甲与丙生成气体,则甲为NaHCO3,那么乙为AlCl3,甲与丁生成白色沉淀,则丁含有钡离子且与甲生成沉淀,则丁为氢氧化钡,丙为HCl.

白色沉淀A为氢氧化铝能溶于强碱氢氧化钡,故A正确;

在甲中滴加丁开始反应的离子方程式:2HCO3—+ Ba2++2OH—= BaCO3↓+ H2O+ CO32-,故B错误;

据分析可知,丙为HCl,含有H+,故I一、NO3-不能与其共存,故C错误;

碳酸氢钠溶液中,由质子守恒可推导出:c(H2CO3)+c(H+)=c(OH-)+c(CO32-),故D正确。

考查方向

解题思路

甲、乙、丙、丁是由H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH-、Cl-、HCO3-离子中的两种组成,依据离子共存原则,H+只能与Cl-生成HCl,Al3+只能与Cl-生成AlCl3,依据甲溶液能和乙溶液生成沉淀,气体和氯化钠,甲和丙生成气体和氯化钠,故甲和乙中含有能双水解的离子,且甲中含有Na+,据此解答即可.

易错点

思维混乱导致无法推导出题给物质。

知识点

扫码查看完整答案与解析