- 农业的主要耕作方式和土地制度

- 共66题

14.史载:明代江南昆山县的农家,“麻耧机之事,则男子素习焉,妇人或不如也”,但乡村妇女“凡耕耘、收获、桔棉之事,与男子共其劳”。这则材料反映了当时( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

3.有史书记载:“水以轮济,假一毂(gu)汲引之利,为万顷生成之惠……神机日夜运,甘泽高下普”,此农具的发明( )

正确答案

解析

材料反映的是筒车,农业基本模式是小农经济,与材料信息不符,故A项错误;

筒车属于灌溉工具,推动了水田农业的发展,故B项正确;

灌溉工具不能改变了农村产业结构,故C项错误;

筒车只是灌溉工具,不能说明形成了完备的灌溉体系,故D项错误。

知识点

24.说明在我国古代人们( )

①认识到了节气与农业关系生产的客观联系

②将节气智慧融入生产和生活实践中

③顺应自然节律,对自然的征服

④在实践中获得了对人与自然关系的完整认识

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

24.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说,一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

26.唐宋时期,江南经济迅猛发展,南宋时全国经济重心已移至江南。促成这一转变的主要动力之一是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

4. 唐人写淮北多有“稻垄泻泉声”之类的诗句,北宋仍有“水阔人间熟稻天”的描写。但1678 年,河道总督的奏疏已是“田地皆成沙土,止产粟米”,两年后就有人感叹是“沟洫之制,水陆失宜”。淮北农耕变化表明古代农业()

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

6.“井田之变,豪人货殖,馆舍布于州郡,田亩连于方国。”描述的是

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

5.辛弃疾说:“北方之人,养生之具不求于人,是以无甚富甚贫之家。南方多末作以病农,而兼并之患兴,贫富斯不侔矣,”这种现象表明当时( )

正确答案

解析

解答此题的关键是要读懂引文的意思。辛弃疾认为北方“养生之具不求于人”,这是自给自足的自然经济,贫富差距不大,从中无法得出北方比南方农业发达,排除A。南方“多末作以病农”,“兼并之患兴”,这是贫富差距的原因但并非根源,排除B,从材料中无法看到北方比南风更稳定,“未”指工商业,南方“多末”,说明南方上平经济发达,因此答案为C项。

知识点

37. 阅读图文资料.完成下列要求。

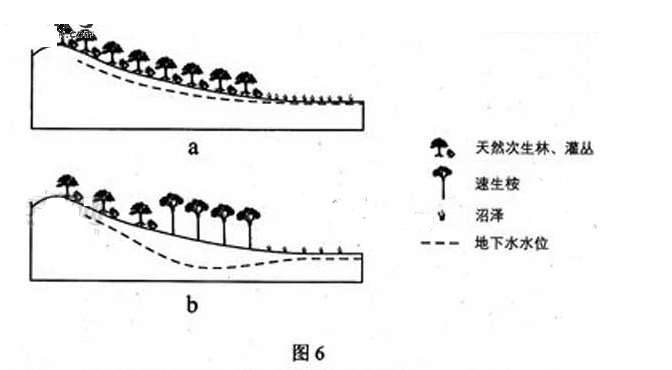

原产澳大利亚东北部热带雨林中的几种高大按树,主根深扎地下,能大圣吸收地下水·这几种桉树适应性强,生长迅速,3-5年即可成材,统称“速生桉”,.我国西南地区某地引种速生桉作为造纸原料。图6中a、b分别示意该地速生桉种植前、后的变化。

(1)读图6a,分析当地沼泽获得稳定水禅的原因及过程。

(2)读图6b,分析种植速生桉后当地其他植被的变化及原因。

(3) 简述我国西南地区引种速生按发展选纸业的理由。

(4)就降水条件简述砚国西南地区不适宜大面积种植速生技的原因。

正确答案

(1)原因:山坡上的天然次生林和灌丛能涵养水源。

过程:截留大气降水,减缓地表径流,增加雨水下渗,(在山地形成水分蓄积地带,)(通过地表径流和地下水)为沼泽提供稳定的水源。

(2)植被变化:天然次生林和灌丛退化; 沼泽萎缩。

原因:速生桉大量消耗地下水,地下水位下降。

(3)速生桉适应性强,成材快,是良好的造纸原料。发展造纸能增加就业,创造产值,带动相关产业发展。

(4)(我国西南地区属亚热带、热带季风气候,)年降水量低于热带雨林区;(有旱、雨两季之分,)旱季时间较长,降水较少。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

12. 下列水利工程中,把中原腹地与中国最南方连接起来的是( )

正确答案

解析

注意题干中的中国最南方区域限定词,抛开历史知识,就看中国大概轮廓图,不难发现A涉及到今广西地区。历史相关知识则为秦始皇为统一岭南而修建的灵渠。

知识点

扫码查看完整答案与解析