- 运动的描述

- 共775题

2.关于运动和力的说法中正确的是( )

正确答案

解析

A、根据牛顿第二定律可知,

B、合外力不为零,加速度不为零,但是速度仍然可以为零,故B错误;

C、合外力等于零,加速度为零,速度不一定为零,故C错误;

D、合外力越大,加速度越大,速度变化快,但是速度不一定大,故D错误;

考查方向

牛顿第二定律

解题思路

根据牛顿第二定律得出加速度与合力的关系,加速度为零,速度不一定为零.

易错点

关键知道加速度随着合力的变化而变化,大小由合力大小决定,加速度大小与速度之间无必然联系.

知识点

9.跳伞运动员做低空跳伞表演,当飞机离地面某一高度静止于空中时,运动员离开飞机下落,运动一段时间后打开降落伞,展伞后运动员以5 m / s2的加速度匀减速下落,则运动员减速下降的任一秒内( )(多选题)

正确答案

解析

ABD、展伞后运动员以5m/s2的加速度匀减速下降,运动员减速下降的任一秒内速度减小5m/s,不是0.2倍的关系,这一秒末与前一秒初的时间为2s,所以速度减小10m/s,故AB错误,D正确;

C、这一秒内的位移比前一秒内的位移小x=at2=5×1=5m;故C正确;故本题选CD.

考查方向

匀变速直线运动规律的综合运用

解题思路

当降落伞展开后运动员以5m/s2的加速度匀减速下降,可知单位时间内的速度减小5m/s.由△x=at2可解得位移的差值.

易错点

关键掌握加速度的定义式,知道加速度等于单位时间内的速度变化量.

教师点评

本题考查了匀变速直线运动规律的综合运用,在近几年的各省高考题出现的频率较高,常与牛顿第二定律等知识点交汇命题.

知识点

14.有下列几种情景,其中对情景的分析和判断正确的是:

①点火后即将升空的火箭; ②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车;

⑤运动的磁悬浮列车在轨道上高速行驶; ④太空中的空间站绕地球做匀速圆周运动.

正确答案

解析

A、火箭的速度为零,速度变化率不为零,则加速度不为零,故A错误;

B、轿车紧急刹车,速度变化很快,加速度很大,故B正确;

C、磁悬浮列车速度很大,加速度很小,甚至等于零,故C错误;

D、太空中的空间站绕地球做匀速圆周运动,速度是变化的,有向心加速度,加速度不为零,故D错误.

考查方向

加速度

解题思路

加速度等于单位时间内的速度变化量,反映速度变化快慢的物理量.

易错点

关键知道加速度的物理意义,知道加速度的大小与速度大小、速度变化量的大小无关.

知识点

2.两个正、负点电荷周围电场线分布如图所示,P、Q为电场中两点,则( )

正确答案

解析

A、负电荷从P到Q电场力做负功,电势能增加,故负电荷在P的电势能小于在Q的电势能,故A正确;

B、电场线的疏密代表场强的大小,故EP>EQ,故正电荷在P的加速度大于在Q的加速度,故B错误;C、正电荷在电场中受到的力沿该点的切线方向,故正电荷由P静止释放不能运动到Q,故C错误D、从P到Q的过程中,沿电场线方向电势降低,故在PQ间有一点电势为零点,故EP=qφ,故其间必有一点电势能为零,故D正确;

考查方向

本题主要考查电势差与电场强度的关系;电势能

解题思路

根据电场线的疏密判断场强的大小.根据电场线的方向判断电荷的正负.顺着电场线电势逐渐降低,由电场线的方向可判断电势的正负

易错点

电场线的疏密表示场强的大小,顺着电场线电势逐渐降低,知道等量异种电荷连线的垂直平分线是一个等势面

知识点

1. 自然界中某个量D的变化量

正确答案

解析

A.D代表速度则

考查方向

解题思路

将物理量带入之后,判断所代表的物理量,然后结合矢量或标量的性质理解。

易错点

矢量和标量的区别在于是否有方向,因此在判断一个物理量是否变化,除了关注大小,还需要注意方向。

知识点

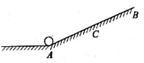

13.如图所示,小球从A点以初速度v0沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点。则小球从A到C与从C到B的过程中正确的是( )

正确答案

解析

由动能定理得,A到C和C到B的过程中,合外力做功相等,所以动能变化量相等,所以C错;但是动能变化量是速度的平方差,不等于速度差的平方,所以A错。在这个过程中,摩擦力做负功所以机械能减少,A到C 和C到B摩擦力大小,位移都相等,所以机械能损失相同,D错;在这个过程中AC过程是重力分量加滑动摩擦力,C、B过程是重力分量减去滑动摩擦力,所以加速度不等,即速度的变化率不同,B对。

考查方向

解题思路

在判断速度大小时结合动能定理,在判断损失机械能时判断出重力之外其它力做功。

易错点

关键灵活运用牛顿第二定律与运动学公式及动能定理。注意方法的运用:逆向思维法、图象法等

知识点

汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0 ~60s内汽车的加速度随时间变化的图线如右图所示。

(1)画出汽车在0~60s内的v-t图线;

(2)求在这60s内汽车行驶的路程。

正确答案

(1)速度图像为右图。

(2)900m

解析

(1)由加速度图像可知前10s汽车匀加速,后20s汽车匀减速恰好停止,因为图像的面积表示速度的变化,此两段的面积相等。最大速度为20m/s。所以速度图像为右图。然后利用速度图像的面积求出位移

(2)汽车运动的面积为匀加速、匀速、匀减速三段的位移之和。

知识点

如图所示是某质点做直线运动的v-t图象,由图可知这个质点的运动情况是( )

正确答案

解析

前5 s质点做速度是8 m/s的匀速运动,A正确;5 s~15 s内做匀加速运动,加速度为a1=

知识点

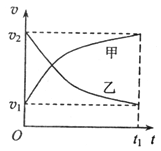

甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶。在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图像如图所示。在这段时间内

正确答案

解析

略

知识点

一汽车从静止开始做匀加速直线运动,然后刹车做匀减速直线运动,直到停止。下列速度v和位移x的关系图像中,能描述该过程的是

正确答案

解析

匀加时根据速度位移关系

知识点

扫码查看完整答案与解析