- 环境保护

- 共80题

请考生在第42、43、44三道题地理题中任选一题做答。

42.旅游地理

今年来,一种不同于传统观光游的“深度游”悄然兴起,深度游是指旅游者通过徒步、自驾等方式,围绕某一特定主题获得深刻体验的旅游活动,有3位旅游者结伴拟于4月下旬自驾前往下图所示区域(湖面高程3196米),进行以观鸟为主题的深度游。

指出为应对旅游地自然环境的特殊性,他们需要携带的生活用品,并说明理由。

43.自然灾害与防治

下图所示区域地处青藏高原东部边缘的断裂带,2013年4月20日,这里发生了7.0级强烈地震,2013年4月21日夜至24日,震区出现多次降雨,本次地震后,图示区域发生了严重的次生地质灾害。

44.环境保护

坡耕地上的切沟由流水侵蚀而成,下图为切沟景观

指出切沟对坡耕地的危害,并提出防止措施。

正确答案

42.

海拔较高(3 000米以上),氧气含量偏低,需带氧气袋(瓶)、抗缺氧药品等;气压偏低,水的沸点低,需带高压锅等;空气较稀薄,太阳辐射强,需带防晒物品。气温偏低,昼夜温差大,需备防寒衣物;此时该区域多大风,需备防风帐篷等。

43.

图示区域(地处断裂带)岩石破碎,山高、坡陡、谷深,强烈地震造成震区岩体松动、破裂,形成崩塌、滑坡等次生地质灾害;降雨致滑坡、崩塌加剧,引发泥石流。

44.

危害:切沟分割土地,损坏耕地,妨碍耕作,(严重时可阻断交通);加大土壤侵蚀量(切沟形成后,水流集中,冲刷能力增强,水土流失加剧)。

防治措施:调整耕作方式,防止水流集中(如等高耕作、间作、修地埂等);修建引水排水设施(如修建排水沟等);(在水流集中区域)设置障碍(如草地,灌丛等);在切沟中修建拦水坝(谷坊);切沟填埋。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

40.地理

在A、B、C三题中任选一题作答。

A.【选修2—海洋地理】

不通性质海水之间狭窄过渡带,称为海洋锋。

图14甲、乙分别示意中国近海冬季海洋锋和主要渔场的分布(局部)。读图,结合有关知识,完成下列各题。

(1)指出中国近海渔场与海洋锋空间分布的关系,并分析原因。

(2)简述为防止近海天然捕捞量下降,促进我国海洋渔业可持续发展应采取的措施。

B.【选修5——自然灾害与防治】

图15甲、乙分别示意广东省会经济易损性和防洪标准。读图、结合有关知识,完成下列各题。

(1)指出图中A地区防洪标准与社会经济易损性的关系.井分析原因。

(2)简述B地区为减少洪水引发的次生地质灾害的危害应采取的措施。

C.【选修6——环境保护】

苏州河是上海的一条城市内河(贯穿城区的河流).其沿岸土地利用类型的变化.对河流水质产生了明显的影响。图16示意苏州河沿岸土地利用类型和水质的变化趋势(水质污染综合指数高表示污染严重)。读图,结合有关知识,完成下列各题。

(1)指出1989--2006年苏州和谁质变化的总体趋势,并分析原因。

(2)简述改善城市内核水质的主要措施。

正确答案

A.【选修2——海洋地理】

(1)关系:空间分布一致。原因:在出现海洋锋的海域,海水扰动强烈,营养物质和饵料丰富,鱼群集中,形成渔场。

(2)实行休渔制度;防止过度捕捞;发展海洋牧场;防止水污染。

B.【选修5——自然灾害与防治】

(1)关系:正相关(A地区社会经济易损性高,防洪标准也高)。原因:A地处珠江三角洲,地势低平,排水不畅,发生洪涝灾害的危险度高;人口密集,经济发达,洪灾造成的社会经济损失大,所以应提高防洪标准。

(2)植树造林,生态退耕;修建护坡工程;修建水库;迁出高风险区。

C.【选修6——环境保护】

(1)总体趋势:水质有所转好。原因:工业用地面积大量减少,并主要转化为居住用地和城市绿地,污染源减少;城市绿地面积增加,改善了水质。

(2)打捞漂浮垃圾;清除河床淤泥,引水冲淤;沿岸绿化;禁止工业废水和生活污水直接排放。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

请考生从32、33、34题中任选一道作答

32.【地理—旅游地理】

阅读材料,回答问题。

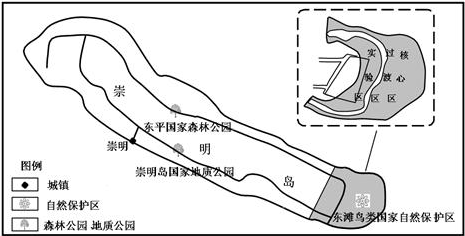

自然保护区按功能划分为核心区,缓冲区和实验区,核心区是区内保存完好的天然状态的生态系统及珍稀、濒危动植物的集中分布在;缓冲区只准从事科研活动;实验区可开展旅游活动。

崇明岛位于长江入海口,是我国第三大岛,为亚太候鸟南北迁徙通道上的重要驿站,也是我国东中沿海的重要水禽越冬地,已成为周边地区生态旅游目的地。图9为崇明岛生态旅游资源分布示意图。

(1) 分析崇明岛发展旅游的优势。

(2) 指出在鸟类自然保护区发展生态旅游时就注意的事项。

33.【地理-自然灾害与防治】

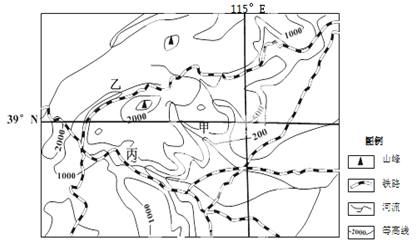

下图为我国某区域图,读图回答问题:

(1) 对比甲乙两地,指出泥石流灾害发生概率较大的地点,并说明理由。

(2)若丙地发生泥石流,据图说明可能造成的主要危害。

34.【地理——环境保护】

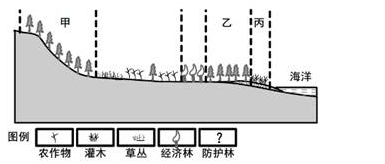

图11为我国华北平原某沿海地区景观剖面示意图,图中海岸为沙质海岸。读图回答问题。

(1)分别说明图中甲乙丙三处植被的主要生态功能。

(2)近年来,该地区的荒草地不断开垦为农田,指出可能产生的主要环境问题。

正确答案

32.

(1)旅游资源独特,鸟类资源丰富;接近客源市场

(2)保护鸟类栖息平台;合理控制游客数量;严禁游客进入核心区,缓冲区

33.

(1)甲地。地形坡度较大;东南季风的迎风坡,降水多。

(2)冲毁铁路;阻塞河道

34.

(1)甲:涵养水源、保持水土;乙:降低风速,阻挡风沙;丙:固沙阻浪。

(2)生物多样性减少;土地盐碱化;水污染(答出两点即可)

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

请考生在第42、43、44三道历史题中任选一题作答。

42.旅游地理

阅读图文资料,完成下列要求。

2012年6月21日,我国正式公布在海南省建立三沙市,管辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域。三沙市以其独特的旅游资源优势,强烈地吸引着游客。图11示意三沙市的地理位置。

说明三沙市旅游资源的独特性及当前旅游开发中应注意的问题。

43.自然灾害与防治

阅读图文资料,完成下列要求。

图12所使区域位于我国江南丘陵区。分析图中居民点易遭洪灾的原因,并提出具体的应对措施。

44.环境保护

阅读图文资料,完成下列要求。

某企业在甲地(图13)开采锰矿并建有电解锰厂,生产过程中需用硫酸和铅;在附近山坡上建有尾矿矿渣库。分析该尾矿矿渣库对环境的潜在危害,并说明为防止这种危害应采取的措施。

正确答案

42.

独特性:热带海域风光;岛礁(珊瑚礁)景观。

应注意的问题:做好旅游规划;保护海洋生态环境;适当配置旅游服务设施,保障生活用品供给;处理好旅游环境容量与旅游规模的关系。

43.

原因:区域属于亚热带季风气候,多暴雨。居民点地处谷底河边,其河流上游地区集水面积较广。暴雨时流水在谷地汇集,河水暴涨,易淹没农田和房屋。

措施:将居民点迁向合理的位置(地势较高、地形起伏和缓,既不受洪水威胁又无地质灾害隐患的地方)。或修建水库拦蓄洪水,修建沿河防洪堤。

44.

危害:该尾矿矿渣库位于江河上游地区,地处亚热带季风气候区,夏季易发洪水、泥石流、滑坡等,若将山坡上的尾矿矿渣冲入江中。(其中的硫酸、铅等)会对江水造成污染,危及沿岸用水安全。

措施:加固尾矿矿渣库;兴建必要的行洪通道,防止洪水等将矿渣冲入江中。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

请考生在42、43、44、三道地理题中任选一题做答。

42.旅游地理

某学习小组在探讨“老工业区如何转型”的活动中,发现德国鲁尔区在转型过程中,利用原有的生产设备等工业遗产资源,开发了能够吸引人们了解工业文明和工业化历史,具有独特观光、休闲等功能的工业遗产旅游产品。

提出老工业区的工业遗产资源,并设计老工业区工业遗产旅游项目。

43.自然灾害与防治

福建低山丘陵区是崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害的多发区,图9示意该区域1990~2006年地质灾害各月多年平均发生的次数。

概括该区域地质灾害月际分布特点,说明6月、7月地质灾害发生次数差异的自然原因。

44.环境保护

中华秋沙鸭为我国一级重点保护鸟类,目前全球只有1000只左右,中华秋沙鸭生活在河流与小型湖泊等湿地中,主要以淡水鱼、虾等为食。以长白山某河流作为繁殖地的中华秋沙鸭种群,春季为50余只,秋季迁徙时,数量增至200只左右。但只有近百只到达赣东北的越冬地,而第二年春季只有50余只返回繁殖地。

分析中华秋沙鸭在迁徙途中不断死亡,导致数量减少的可能原因,并提出保护对策。

正确答案

42.

工业遗产资源:老工业区的厂房、车间等建筑,以及生产设备、工艺、流程、管理等工

业遗产和遗迹。

工业遗产旅游项目:参观老工业区的厂房、车间以及工业遗产博物馆;利用多媒体手段再现原生产生活实景;体验原生产流程等;在由老厂房改造成的餐厅、酒吧、画廊等场所消费、休憩。

43.

特点:各月都有地质灾害发生,(夏季多,冬季少)5~6月相对集中,其中6月份发生次数最多。

原因:福建省低山丘陵区属亚热带季风气候,6月,降水多,且多暴雨,易引发地质灾害;7月,受副热带高气压带控制,降水少,地质灾害发生次数减少。

44.

可能原因:迁徙路上缺少湿地等休憩和觅食地,疲劳饥饿致死;食用了被污染的鱼虾;人或动物的猎杀等。

保护对策:在迁徙路上建设与恢复湿地,使湿地间距小于单日迁徙距离;治理水体污染;严禁猎杀;在迁徙路线上建立观测点,组织志愿者观察与保护;做好保护中华秋沙鸭的宣传工作等。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

扫码查看完整答案与解析