- 种群的特征

- 共174题

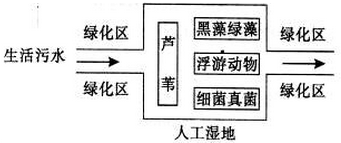

下面是利用人工湿地净化生活污水(主要含有机物)的原理简图。请据图回答

12.输入该人工湿地的能量有_____________。若将该人工湿地改造为湿地公园,物种丰富度逐渐增加,则群落演替是 ,

13.调查该人工湿地中青蛙的种群密度常用 法。如果设置面积为10hm2的样地,在繁殖初期首次捕捉青蛙为26只,全部做好标记,适当时间后再次捕获到17只,其中2只带有标记,则该样地青蛙的种群密度为 (取整数)。

14.生物群落都有一定的空间结构,这是因为群落中各个 分别占据不同空间所致,影响群落中动物分层现象的主要原因是 。

15.该人工湿地中的芦苇、藻类等植物生长迅速,其主要原因是 。

正确答案

(1)太阳(光)能和化学能(2分) 次生演替

解析

人工湿地中有植物可以光合作用固定太阳能,还有化能合成微生物利用无机物氧化释放的化学能合成有机物,以及生活污水中的有机物被微生物分解所释放的能量。由人工湿地改为湿地公园,原有的生物、环境没有太大的变化,故为次生演替。

考查方向

考查生态系统能量流动和群落演替相关知识。

解题思路

注入某一生态系统的总能量通常是生产者固定太阳能、化能合成作用型微生物利用的化学能,及有机物被氧化分解所释放的能量。有生物存在的演替为次生演替。

易错点

误认为生态系统的总能量只是生产者所固定的太阳能。

教师点评

掌握流入某一生态系统总能量及群落演替的特点是解题的关键。难度一般。

正确答案

(2)标志重捕 22只/hm2

解析

对于活动能力强、活动范围大的动物通常用标志重捕法。计算公式为:总数:第一次捕获数=第二次捕获数:第二次捕获数中的标记数,总数=26×17÷2÷10=22只/hm2。

考查方向

考查种群密度调查方法及相关计算。

解题思路

动物种群密度调查对于活动范围大的通常用标志重捕法。

易错点

误认为青蛙活动范围小,而采用取样器取样法。

教师点评

掌握动植物及微生物种群密度调查方法及计算是解题的关键。难度较易。

正确答案

(3)种群 食物和栖息空间(2分)

解析

群落中植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。因此动物也有类似的分层现象。

考查方向

考查群落空间分布的原因。

解题思路

动物分层现象主要与食物和栖息地有关。

易错点

只认为动物分层现象与食物有关。

教师点评

掌握群落的空间结构与形成的原因是解题关键。难度适中。

正确答案

(4)微生物分解有机物产生无机盐和CO2(2分)(意思对即可给分)

解析

由于生活污水中含有大量的有机物,被微生物分解产生大量的二氧化碳和矿质元素离子,可被植物吸收利用而导致植物快速生长。

考查方向

考查群落演替相关知识。

解题思路

生产者快速增长主要与环境条件密切相关。

易错点

没有理解生活污水被微生物分解后所产生的物质为光合作用提供了原料。

教师点评

掌握植物快速增长即植物光合作用增强的原因是解题的关键,难度适中。

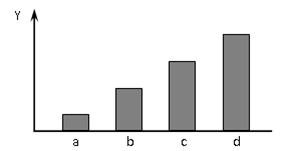

3.下图a~d表示不同生态系统或同一生态系统内的不同成分。下列有关说法正确的是( )

①若Y表示物种多样性,则生态系统a~d中抵抗力稳定性最强的是a

②若生态系统自然演替的顺序为a→b→c→d, Y可表示物种丰富度

③若Y表示种群密度,则生态系统的a~d种群中d一定是生产者

④若生态系统中食物链为d→c→b→a,Y可表示生物量

正确答案

解析

生态系统成分越单纯,营养结构越简单,自我调节能力越小,抵抗力稳定性越低,若Y表示物种多样性,抵抗力稳定性最强的是d,①错误;若生态系统自然演替的顺序为a→b→c→d,随着演替进行,生物种类及数量均增多,故 Y可表示物种丰富度,②正确;若Y表示种群密度,则a~d四种野生生物的所处的种群密度最大的是d,但不一定营养级最低,如食物链:树→虫→鸟,虫的种群密度远远大于树,③错误;若生态系统中食物链为d→c→b→a,随营养级增高,能量越来越少,故Y可表示生物量,④正确。

考查方向

生态系统中物质循环和能量流动的基本规律及应用生态系统的结构探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替。

教师点评

掌握生态系统的结构、功能及演替是解题的关键,难度较难。

知识点

下图1是将灰喜鹊引入某生态系统后,研究人员连续10年调查其种群数量的变化,绘制成的λ值变化曲线。图2为某草原生态系统的食物网简图,请据图回答:

20.灰喜鹊从第1年至第6年种群的数量变化是 ,A、B、C三点时的种群数量相比,最多的是 ,最少的是 。

21.调查灰喜鹊的种群密度采用标记重捕法,若有部分个体的标志物脱落,则会导致调查结果 。

22.图2食物网中,草所固定的能量通过 条食物链传递给鹰。该生态系统除了图2所示成分外,还具有 。

23.图2生态系统中的一条蛇吞了一只鼠,正常情况下,蛇能够同化这只鼠体内能量的

(填字母)。(A)10%以下 (B)10%~20% (C)20%以上

24.很多城市和单位为了美化环境,,清除多种本地野生植物,扩大某种观赏植物的种植面积,此举将导致生物___________降低。

正确答案

先增加后减少 A C

解析

(1)图乙中当λ=1时,种群数量保持稳定;当λ>1时,种群数量增加;当λ<1时,种群数量减少。灰喜鹊从第1年至第6年种群的数量变化是先增加后减少,A、B、C三点中的种群数量最多的是A点,B到C的λ一直小于1,所以一直在减少,故最少的是C点。

考查方向

本题考查学生的识图能力,对做标图的理解能力

解题思路

(1)图乙中当λ=1时,种群数量保持稳定;当λ>1时,种群数量增加;当λ<1时,种群数量减少。

易错点

本题还打破思维习惯,用公式来分析:不是曲线上升了,数目就增多了;曲线不是最低值,数量就最少;注意应用题中的λ值来分析

教师点评

本题考查学生的识图能力,对做标图的理解能力,本题还要打破思维习惯,用公式来分析,不是曲线上升了,数目就增多了,曲线不是最低,数量就最少,注意应用题中的λ值来分析

正确答案

偏大

解析

若采用标记重捕法调查灰喜鹊的种群密度时标志物脱落,则计算所得数值与实际数值相比可能偏大。x/第一次捕并标记数=第二次捕数/其中被标记的数,分母减小则整个值偏高

考查方向

考查现实分析,实际迁移应用能力

解题思路

若采用标记重捕法调查灰喜鹊的种群密度时标志物脱落,则计算所得数值与实际数值相比可能偏大。x/第一次捕并标记数=第二次捕数/其中被标记的数

易错点

计算忌凭空猜猜,严格根据公式计算

教师点评

实际中遇到的问题,考查学生实际问题的灵活变通能力和严格的逻辑思维能力。本题还可以交汇样方法调查种群密度。

正确答案

3 分解者和非生物的物质和能量

解析

图2食物网中,起点是草,终点是鹰的食物链共有3条,所以生产者草所固定的能量通过3条食物链传递给鹰。图2所示成分含有生产者和消费者,生态系统的成分还有分解者及非生物的物质和能量共4种成分,所以食物链不能画出的是分解者和非生物的物质和能量

考查方向

考查生态系统的成分知识,考查识图能力

解题思路

图2食物网中,起点是草,终点是鹰的食物链共有3条。图2所示成分含有生产者和消费者,生态系统的成分还有分解者及非生物的物质和能量共4种成分

教师点评

本题考查生态系统成分相关知识,注意组成成分和营养成分的混合应用。

正确答案

C

解析

能量随食物链流动时,虽说相邻营养级得能量传递效率在10%~20%之间;但是蛇捕食鼠,鼠体内的能量包括鼠同化的能量及暂存于鼠体内的鼠的食物中所含的能量两部分;上述的10%~20%的能量传递效率仅指鼠同化的能量传递给蛇时的传递效率,蛇捕食鼠后,暂存于鼠体内的鼠的食物中所含的能量也能被蛇同化,所以蛇能够同化这只鼠体内能量的20%以上。所以选择C答案

考查方向

考查能量的传递效率

解题思路

能量随食物链流动时,相邻营养级得能量传递效率在10%~20%之间;要考虑蛇捕食鼠,鼠体内的能量包括鼠同化的能量及暂存于鼠体内的鼠的食物中所含的能量两部分;上述的10%~20%的能量传递效率仅指鼠同化的能量传递给蛇时的传递效率,蛇捕食鼠后,暂存于鼠体内的鼠的食物中所含的能量也能被蛇同化,所以蛇能够同化这只鼠体内能量的20%以上。

易错点

能量随食物链流动时,相邻营养级得能量传递效率在10%~20%之间;蛇捕食鼠,鼠体内的能量包括鼠同化的能量及暂存于鼠体内的鼠的食物中所含的能量两部分;不易考虑暂存于鼠体内的鼠的食物中所含的能量也能被蛇同化。

教师点评

考虑鼠本身的食物未吸收部分也会被蛇吸收,故常大于20%,本题与现实相联系,思维需要不局限与书本,思维要缜密。

正确答案

多样性

解析

根据题意,美化环境时清除多种本地野生植物,将导致生物种类减少,生物多样性降低。1、注意清除的结果;2、考虑外来物种入侵,导致生物多样性降低

考查方向

考点:本题考查种群数量变化及种群密度调查、生态系统的成分及能量流动等相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络的能力

解题思路

根据题意,美化环境时清除多种本地野生植物,将导致生物种类减少,生物多样性降低。

教师点评

本小题考查生物多样性减少的原因。意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络的能力

2.选择正确的实验方法是实验成功的关键。下表是一系列生物学实验及其常用的实验方法或研究方法,其中正确的是:( )

正确答案

解析

制作的DNA分子双螺旋结构模型属于物理模型①错。探究酵母菌的细胞呼吸方式的单一变量是是否有氧气,采用对比实验②正确。根据各种细胞器的比重不同,适宜采用差速离心法分离各种细胞器③正确。调查狗尾草的种群密度的方法是样方法,土壤中小动物丰富度的调查方法是取样器取样法④错误。噬菌体侵染细菌试验中,DNA含有C、H、O、N、P物种元素,蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N,很多蛋白质含S元素,噬菌体只有DNA和蛋白质两种元素,所以可分别用32P和35S来标记DNA和蛋白质,所以是同位素标记法⑤正确。提取色素的方法是研磨和过滤,分离的方法是纸层析法所以⑥正确。摩尔根利用假说演绎法在1910年对果蝇进行杂交实验证明了基因在染色体上,萨顿利用类比推理法在1903年用蝗虫进行减数分裂证明了基因位于染色体上所以⑦⑧错误。故选D。

考查方向

考查了DNA分子的结构特点,酵母菌的细胞呼吸方式,细胞器的分离方法及调查植物种群密度的方法,噬菌体侵染细菌实验,色素提取分离实验及基因位于染色体上的假说和相关实验证明。

解题思路

综合题干和结合教材内容分析得出结论。

易错点

萨顿假说和摩尔根的证明实验学生易混淆。

教师点评

考查内容为教材相关实验,在考题中经常出现,学生应熟读教材,熟练掌握相关知识点。

知识点

局部性原理为下面的某个页面替换算法提供了合理的策略,它是( )。

A. FIFO算法

B. LRU算法

C. OPT算法

D. 以上都不对

正确答案

B

解析

暂无解析

扫码查看完整答案与解析