- 古代中国的政治制度

- 共197题

4.谣谶是带有一定目的性、被当做预言来传唱的歌谣。后周时,有人制造“点检作天子”的谣谶,周世宗为绝后患,撤掉殿前都点检张永德,以赵匡胤代之。后来赵匡胤推翻后周,建立宋朝。这说明谣谶 ( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

3.史载,东晋时,太尉郗鉴为女择婿,遣人至朝廷重臣王导的家中“遍观子弟”。王氏子弟各自修饰,以图被选,只有王羲之“在东床坦腹食,独若不闻”,被郗鉴认为是理想的女婿人选,“遂以女妻之”。这主要反映了当时( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

21. 著名学者余英时指出:科举不是一个单纯的考试制度,它将社会结构紧密地联系了起来,形成一个多面互动的整体,一直发挥着无形的统合功能。阅读下列材料:

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

———吕思勉《中国制度史》

材料二 渐渐地,这些考试(指科举)开始集中于文学体裁和儒家正统观念,最后的结果是形成一种制度,为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的、有效稳定的行政管理。只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。

———(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂冶式的“机会均等冶……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

———薛明扬《中国传统文化概论》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度,并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。

(2)据材料二,结合所学知识,说明科举制所具有的政治、思想以及整体的统合功能。

(3)据材料三,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

正确答案

(1)选官制度:察举制;九品中正制。进步性:有利于破除结党营私之弊;限制了徇私舞弊的发生;打破了世家大族垄断 官场的特权;扩大了官员的来源;提高了从政人员的文化素质。

(2)功能:加强中央集权;保证儒家思想成为主流(正统) ;维护文明的稳定性和连续性。

(3)借鉴价值:人才流动机制;客观公平理念;人才激励机制。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

16.科举制是我国古代的选官制度。下列各项中,确切反映唐朝科举制情况的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

5.唐代否定了按门第选官的九品中正制及等额推荐的察举制,实行分科考试、差额录取的科举制,这反映出唐代( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

36.制度的变革与创新直接影响着人类历史的进程,是世界闻名的重要体现。阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一

(卢商)早孤,家窭(jù,贫寒)困

——摘自《新唐书》列传第一百七

材料二

(雅典)最初是实行君主政体,以后让位于由九个执政官主持的寡头政治。这九个执政官是主要执政官,全部属于贵族。……后来朝愈益民主化的方向发展。急速发展的毛衣创造出一个强有力的中产阶级,他们同失去产业的农民联合,要求政治自由化。

——摘自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

梭伦寻求善世的真理。他相信,违背公正必然要扰乱公众的生活。个人对自己的行为负责。于是,权威的根基就被摧毁了。

——摘自【加】哈罗德·伊尼斯《全球通史》

(1

(2)怎样理解材料二中“权威的根基就被摧毁了”?并分析其进步作用。

(3)比较上述两种政治制度变化的主要不同,以及二者所导向的社会观念的差异。

正确答案

(1)科举制取代九品中正制。打破了世家大族的特权垄断;扩大了封建政权的统治基础;提高了官员的文化素质。

(2)开始以财产取代血缘关系作为权利分配的标准。扩大了民主权利的范围;为雅典民主政治奠定了基础;有利于工商业发展。

(3)前者是封建政权人才选拨制度的进步;后者扩大了奴隶主任用官员的范围。前者打击了世家大族势力;后者消弱了贵族世袭特权。前者依据才学选拨官员;后者根据财产授予权利。前者未改变封建专制政体;后者促使旧氏族贵族专制走向奴隶制民主政治。中国人形成了“万般皆下品,唯有读书高”的观念;西方人逐步形成追求财富的观念。中国人崇尚“学而优则仕”,文化知识主要用于维护皇权统治;西方人主张“人是万物的尺度”重视个性的发展。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

40.阅读材料,完成下列各题。

材料一

春秋战国时期,按“官有能而禄有功”的原则,废除血缘世袭的贵族制,建立起官僚行政制度。秦至汉初,秉承法家理念,功与能为官吏升迁任免的主要依据。汉武帝以后,儒生出身的官吏地位上升,官吏个人品行对于引导、教化百姓的功用日益受到重视。东汉时,士大夫追逐基于德行的“名”,官吏矫情虚伪而无实际才能成为普遍现象,曹操执政,强调“唯才是举”,功、能者优先,“不官无功之臣,不赏不战之士”。西魏北周选任官吏,突出思想品行的重要性:“凡所求材艺者,为其可以治民。”强调对官员的品行和政绩考核。“其志行名者,则举之;其志行不善者,则去之……凡求贤之路,自非一途。然所以得之审者,必由任而试之,考而察之。”

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

材料二

唐代将品德与任职态度方面的“四善”作为考察官员最重要的内容:“一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可称,四曰恪勤匪懈。”同时规定各类职务的最佳业绩标准,称作“最”。每年考核,公示结果。考核分为九等:“一最四善为上上,一最三善为上中,一最二善为上下……居官饰诈,贪浊存状,为下下。”“善”是获得薪酬奖励与迅速提升的关键。

——据《新唐书》

材料三

取士概归学堂,固已明示天下以作新之基……且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,具有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。其才高者,固足以佐治理,次者亦不失为合格之国民。

查科场试士,但凭文字之短长,不问人品之贤否。是以暗中摸索,最足为世诟讥。今学堂定章于各项科学外,另立品行一门,用积分法,与各门科学一体考核,同记分数,共分言语、容止、行动、作事、交际、出游六项,随处稽查,第其等差,至考试时,亦以该生平日品行分数,并合计算。

凡算学、地理、财政、兵事、交涉、铁路、矿务、警察、外国政法等事,但有一长,皆可保送。俟考试时分别去取……其取定者,酌量用为主事、中书、知县官。

——摘编自《袁世凯、赵尔巽、张之洞等会奏之停科举推广学校折暨上谕立停科举以广学校》(1905年)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括秦至唐官员选拔所体现的“德”、“才”观的变化并简析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评述清末对“德”、“才”的新认识。

正确答案

(1)

变化:秦至汉武帝时,以功勋、能力为选拔官吏的主要依据;汉武帝以后,选拔官吏越来越注重官吏的个人品行;曹操强调“唯才是举”;西魏北周时强调德行优先,同时注重能力考察;唐代形成一套完善的德才兼顾、以德优先的考核制度。

原因:儒家思想对制度建设的影响日益深入:具体历史背景影响人才选拔的标准;建设高素质的官吏队伍。

(2)德和才都是国民应具备的基本素质;强调学校在德才培养中的重要性;德可以通过课程教育、日常考察等方法养成:在官员选拔中更重视专业知识与技能。

继承古代德才兼备的人才观;适应时代需要;有利于新式人才的培养。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

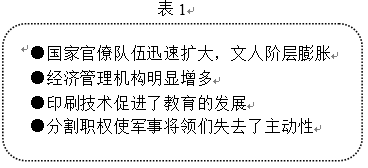

12.表1所列内容为中国某朝代具有的一些特征。

据此推断该朝代是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

2.诗人左思在其《咏史》中沉郁悲歌:“世胄蹑高位,英俊沉下僚。地势使之然,由来非一朝。”造成这一社会状况的制度原因是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

2.下图所示为《唐书》所载830名进士的出身分布比例,由此可见,唐代科举制( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

fierce

正确答案

9. 钱穆在评论中国古代的某制度是说:“它可以培植全国人民对政治之兴味……可以团结全国之地域于一个中国之统治”这个制度是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

38.从隋朝开始的科举制在中国延续了1300多年,至1905年被宣布废除。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公……

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料二 (科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

材料三 贫若子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料四 邑聚千数百童生,擢十数人为生员;省聚万数千生员,而拔百数十人为举人;天下聚数千举人,而拔百数人为进士;复于百数进士,而拔数十人入翰林,此其选之精也。然内政外交,治兵理财,无一能举者,则以科举之试以诗文楷法取士,学非所用、用非所学故也。

——梁启超《公车上书请变通科举折》

材料五 1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部……等,也都需要懂得相关专业的干员。显然,科举制无法培养、选拔这类新式人才。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

(1)据材料一,归纳科举制的主要特点。

(2)据材料二、三并结合所学知识,归纳科举制的积极影响。

(3)据材料四,概括梁启超对科举选才的基本看法。分析梁启超上述议论的目的。

(4)在近代,科举制“西国莫不慕之”,而在中国却难逃被废除的命运。综合上述材料并结合所学知识加以评述。

正确答案

(1)延续时间长;不断发展完善;选拔方式规范;公平(公正)。(答三点即可)

(2)被西方国家借鉴;打破世家大族对仕途的垄断;促进社会重学风气;提高官员文化素质;扩大统治的社会基础;促进社会稳定。(答五点即可)

(3)

看法:科举制层层精选人才;学非所用;用非所学;所选人才缺乏实际治国能力。

目的:改革科举制,培养实用人才;挽救民族危机。

(4)

西方:用考试方式选才,体现公平择优,符合西方平等观念。

中国:八股取士束缚思想;民族危机加深;西学东渐,近代工业发展和近代学堂创办。(答二点即可。其他答案言之有理,酌情给分)科举考试难以适应近代实用人才培养和选拔的需要。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

17.清末传教士明恩溥记述:“促使中国学子年复一年地坚持科举考试,有的直到九十高龄终于拿到文凭方可罢休,有的则死于这一过程中。功名利禄一类是无法说清楚的……九十高龄之后,即便考中又怎么样?唯一的解释是他天生具有忍耐的禀赋。”该材料( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

37.人才问题关乎国家盛衰,阅读材料,回答问题。

材料一:

君子用人如器,各

——唐太宗

(1)材料一反映了唐太宗哪些用人思想?

材料二: 表2 入仕群体中寒门子弟所占比例

(2)表2中寒门子弟入仕比例呈现怎样的变化?结合所学知识分析变化的主要原因。

材料三

1911年清华学校成立,1928年改建为清华大学。1934年,清华大学发展为包括文、法、理、工四个学院十六个系的综合性大学。文、法、理三院大一不分系,开设共同的必修课程,意在使学生求得关于自然、社会和人文方面的通识。1952年,全国院系调整,清华大学文、法、理学院并入北京大学等高校,只设置机械至少、土木工程和水利工程等八个工科系。改革开放后,清华大学逐步恢复和重建了文科院系。(据《清华大学校史稿》等)

(3)根据材料三,概述建国后清华大学的两次院系调整,并结合所学知识分析其目的。图9、图10所示清华校训和格言蕴含着怎样的人才培养理念?

材料四

“才能优先原则”一直是美国移民体系中的一个基本原则。20世纪30年代,希特勒的文化清洗运动道子犹太难民出现时,罗斯福政府积极实行知识移民政策,给予知识难民优先入境的权利。美国的大学、科研机构和一些私人基金会创建外国流亡学者紧急救助委员会,努力援救流亡科学家。到1945年,德奥两国驱逐的约12000名文化精英至少有63.3%被美国接纳,约1400名流亡科学家至少有77%被美国接纳,其中包括爱因斯坦等18名诺贝尔自然科学奖得主。在学习欧洲百年之后

(4)根据材料四,结合所学知识评析罗斯福政府的知识移民政策。

正确答案

(1)扬长避短;虚怀纳谏;知人善任;任人唯贤。

(2)

变化:从曹魏到东晋逐渐下降,其后逐步上升,北宋时达到高峰。

原因:魏晋时期门阀制度盛行,寒门子弟入仕受到限制;隋唐建立科举制,门阀制度渐渐解体;北宋科举制度进一步发展,录取名额大大增加。

(3)

第一次:1952年.从综合性大学变为单一的工科大学。为大规模经济建设培养专门人才。

第二次:改革开放后,恢复、重建文科院系。提高学生的人文素养。

理念:德才兼备、自立自强、注重实践。

(4)答案应包括四个方面:

第一,知识移民政策的背景;

第二,知识移民政策的内容及其实施;

第三,知识移民政策的作用和影响;

第四,总体评价。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

扫码查看完整答案与解析