- 群落的演替

- 共81题

32.近年来各地开展新型池塘生态系统的生产模式,如图甲。图乙中a~d表示藻类和鲢鱼能量流动过程中,不同去向能量的相对值。

据图回答问题:

(1)图甲中人和猪的关系是_____________,人占有_____________个营养级。

(2)水生植物的分布体现出了群落空间结构中的_____________现象。

(3)在人工影响下,池塘酌物种逐渐丰富,其群落演替类型是___________。

(4)如果鱼类大量死亡,分解者的数量变化先后情况是 ____________。

(5)从生态学原理上看,利用粪尿种植蘑菇这一实例体现了 ___________________原理。

(6)若图乙中c1=a2+b2+c2+d2,则从藻类到鲢鱼的能量传递效率为_________________________

(用字母表示)。

正确答案

(1)竞争和捕食 3 (2)分层 (3)次生演替 (4)先增加后减少

(5)物质循环再生 (6)c1/(a1+b1+c1+d1)或者(a2+b2+c2+d2)/(a1+b1+c1+d1)

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

26.回答下列Ⅰ、Ⅱ题:

I. 植物A有一个很特殊的CO2利用方式,夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中(如图一);白天气孔关闭,液泡中的苹果酸分解释放CO2用于光合作用(如图二);植物B的CO2利用过程如图三所示,请回答下列问题:

(1)植物A夜晚能吸收CO2却不能合成(CH2O)的原因是没有光照,光反应不能正常进行,不能为暗反应提供所需的( ),白天植物A进行光合作用所需CO2的来源有( )和 ( )。

(2)某课题组为验证上述植物A和植物B夜晚生理代谢的差异,利用左下装置设计实验。请补充下表有关内容(实验前检测空气中CO2的浓度)

(3)实验1h后反应瓶内CO2 浓度的变化是( )变量。

Ⅱ. 1962年,美国生态学家奥德姆在农场的荒地上用含32P的溶液喷洒于杂草上,然后定时检测生物体内32P的出现顺序,以研究该荒地中几种生物之间的关系。已知甲、乙为动物,丙是一种腐生细菌,如图所示。

(1)若甲、乙之间存在捕食关系,则捕食者应是( ) 生物。

(2)该荒地经过一段时间后,生态系统的物种丰富度将( )(增大/减小),该生态系统的( )稳定性逐渐提高,发生在该生态系统的演替属于( ) 。

(3)调查该荒地土壤小动物类群丰富度,常用( )的方法进行采集。采集的小动物可以放入体积分数为70%的( ) 溶液中,有些小动物用肉眼难以识别,可借助( ) 进行观察。

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

4.在光裸的岩地演替为森林的过程中,发展期到成熟期群落演替的趋势较为明显。下列四项趋势中,不正确的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

4.下列有关种群和群落的叙述不正确的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

2. 持续高温干旱导致( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

32.某科研小组对薇甘菊入侵红树林的有关状况进行研究,选取未受入侵的红树林群落、轻度入侵的“红树林—薇甘菊”群落、重度入侵的薇甘菊为主的群落和无植被覆盖的光滩(分别编号为A、B、C、D)进行实验,实验结果如下表。该小组还研究了红树林植被的碳转移途径,如下图。请作答。

(1)由上表结果可知,该实验(或课题)的名称是( );分析表格结果可知_____________碳储量随薇甘菊入侵强度的增加而增加,分析“总计”一栏可知_______________碳储量随薇甘菊入侵强度的增加而减少。

(2)薇甘菊入侵使表层土壤有机碳含量减少,最可能的原因是 ( ) 。

(3)薇甘菊与某种红树的种间关系是( )。从光滩上开始的群落演替类型属于( )演替。

(4)据图分析,途径①是指( ),一年内植被碳储量的净增加量是( ) 。

(5)为避免人类活动对红树林的影响,国家建立了深圳湾红树林自然保护区,这属于生物多样性保护类型中的 ( )。

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

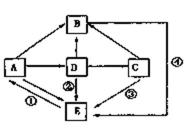

32.某生态系统的结构可用下图模式来表示。ABCDE代表了生态系统的各种成分,①②③④代表生理过程,请据图回答下列问题.(“[ ]”内填序号)

(1)图中( )(填字母)属于生物群落的范畴,在它们之间,碳元素是以( )的形式进行传递的。

(2)流入生态系统的总能量是通过[ ]( )这一生理过程实现的,从食物链中获得能量最少的营养级是( ),其获得的总能量最多是流入生态系统总能量的( )。

(3)若上述生态系统出现在地衣形成后的土石堆上,则其群落演替类型属( )。

正确答案

(1)A、B、C、D 有机物

(2)① 光合作用 C1/25

(3)次生演替

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

朱鹮是全世界最为珍稀濒危的鸟类之一。1981年在陕西洋县朱鹮被重新发现时仅有7只,随即开展了保护和拯救工作,并在洋县建立了自然保护区。请分析回答相关问题。

19.实地调查中发现,经过多年保护,该地区物种丰富度逐渐增加,其群落演替类型是_____ ___,我国对朱鹮开展的这种保护属于 保护。

20.经过不断研究和努力,我国对朱鹮的人工繁育取得了突破性进展。目前统计朱鹮种群数量2200只,若朱鹮每繁殖一代种群数量比原来增加m倍,则在此条件下繁殖n代以后,理想状况下,朱鹮的种群数量为 。

21.右图为该保护区内沼泽地生态系统的主要食物链,处于第二营养级的生物有 ,其中小鱼和浮游动物的关系为 。若浮游植物增加750kg,最多能使朱鹮增重 Kg,朱鹦摄食同化的碳最终通过____ ____作用释放到无机环境中。

正确答案

(1) 次生演替 就地

解析

依题意可知:朱鹮被重新发现到经过多年保护、该地区物种丰富度逐渐增加,这是在其土壤条件得以保留,并保留了其他繁殖体的地方发生的演替,因此其群落演替类型是次生演替。我国对朱鹮开展的保护措施主要是自然保护区,这种保护属于就地保护。

考查方向

考查群落演替和生物多样性保护相关知识。

解题思路

初生演替从裸地发生的演替,次生演替是指原来植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了其他繁殖体的地方发生的演替。就地保护是保护生物多样性最有效的措施,还有易地保护。

易错点

注意就地保护是保护生物多样性的最有效措施。

教师点评

掌握次生演替的概念和生物多样性的价值及保护是解题关键,难度较易。

正确答案

(2)2200 (1+m)n (2分)

解析

依题意可知:朱鹮的初始数量N0=2200只,每一代比原来增加m倍,即λ=(1+m)倍,则n代以后,根据公式Nt=N0λt可知,朱鹮的种群数量是2200(1+m)n。

考查方向

考查种群数量的变化相关知识。

解题思路

“J”型增长的是指在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年的数量是每一年的λ倍。

易错点

注意指数式增长的条件是空间无限大,食物充裕,没有生存斗争即无自然或人工选择。

教师点评

掌握指数式增长的条件、模型是解题关键,难度适中。

正确答案

(3)浮游动物、小鱼、泥鳅(答不全不得分) 捕食和竞争(答不全不得分)

30kg 自身的呼吸作用和分解者/微生物的分解作用 (2分)

解析

分析食物网,处于第二营养级的生物为初级消费者,有浮游动物、小鱼、泥鳅。小鱼和浮游动物均以浮游植物为食,二者存在竞争关系;小鱼也以浮游动物为食,二者又存在捕食关系。若有750kg浮游植物,计算朱鹮增重的最大值,则能量在相邻两个营养级间的传递效率应按20%计算,且以最短的食物链为依据,此时朱鹮处于第三营养级,最多能使朱鹮增重750×20%×20%=30(kg);朱鹦摄食同化的碳最终通过自身的呼吸作用和微生物的分解作用释放到无机环境中。

考查方向

考查生态系统结构和能量流动相关知识。

解题思路

食物链起点为生产者,终点是终极消费者。能量流动沿食物链、网是单向没找到逐级递减,传递效率为10-20%。

易错点

食物链一定没有分解者和非生物物质和能量;能量的传递效率不能改变,而能量利用效率可以改变,没有能量传递到分解的传递效率。

教师点评

掌握生态系统的营养结构、能量流动的特点和意义是解题关键,难度较难。

28.滨州市北部沿海有广阔的湿地。近几年来,工业污染使得该湿地生态系统不断遭到破坏。科学工作者为修复被破坏的生态系统,在此进行了人工引入互花米草的“种青引鸟”生态工程实验。在实验前后分别对该湿地植被类型、昆虫种类数、密度进行调查,结果统计见下表。根据调查结果,分析回答:

注:海蓬子和互花米草都生长在潮间带。

(1)生态系统的结构包括( )。

(2)调查该湿地中互花米草的种群密度应采用( )法。实验结果说明了人类活动能影响群落演替的___________________。

(3)

①a、b、c过程中碳的流动形式 ( )。

②若鸟的食物有互花米草和植食性昆虫,由原来的2:1调整为1:1后,鸟的数量变为原来的( )。(传递效率按20%计算)

③互花米草与植食昆虫之间进行的( )在生态系统中具有调节种间关系,维持生态系统稳定的作用。

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

5.某山区实施退耕还林之后,群落经过数十年的演替发展为树林。下图甲、乙、丙分别表示群落演替的三个连续阶段中,优势植物种群数量变化情况。下列说法中错误的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

扫码查看完整答案与解析