- 种群的特征

- 共174题

34.下图是某湿地生态系统的碳循环图解,据图回答:

(1)碳在生物群落与无机环境之间的循环主要以_________的形式进行。

(2)从食物链的角度看,图中共包含了 _________个营养级,以藻类植物为食的小型浮游动物处在______________(以图中字母回答)环节。

(3)研究者观察到黑脸琵鹭处在图中的最高营养级。假设F摄入的能量为a,其中存在 于粪便中的能量为b,呼吸散失的能量为c,用于生长、发育和繁殖的能量为d,若能量的传递效率在10~20%之间,则流入黑脸琵鹭的能量最多为____________。

(4)研究者要调查黑脸琵鹭的种群密度,常用的调查方法是____________- 。

正确答案

(1)CO2(2)4 F(3)4%(a – b )(4)标志重捕法

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

6.下列有关生物与环境的叙述,正确的是()

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

32.近年我国西南地区遭遇旱灾,生态学家分析,干旱等自然灾害的频发与环境的破坏有巨大联系。请分析并回答下列问题:

(1)西南地区的旱灾有猜测与绿化过程中大面积种植桉树有关,桉树根系吸水能力极强,会减少地下水的储备,桉树在生态系统中的成分是 ____ 。据调查,大面积桉树林周围几乎不能生长其他植物,这是由于桉树与其他植物存在______关系。

(2)品种单一的桉树林容易引发虫灾,原因是 __________,相关部门准备引进某种动物来消灭以桉树为食的害虫,在这条食物链中,这种动物的营养级是_________。一般来说,桉树体内光合作用储存的能量只有10%-20%会流入害虫体内,这是由于除了一部分用于按树自身呼吸消耗,还有一些能量_____________。

(3)若要估算该树林中桉树的种群密度,应采用 _________法;在取样时,关键要做到________。

(4)大气二氧化碳过多引发温室效应,导致全球气候变化,海平面上升,为了减缓温室效应带来的危害。中国政府做出了节能减排的承诺。倡导低碳经济和绿色生活,降低大气二氧化碳含量的有效措施有_____________。(写出两种即可)

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

2.萤叶甲亚科昆虫全为植食性。对武夷山自然保护区4-10月份萤叶甲亚科昆虫物种进行调查统计,结果如图所示,下列叙述正确的是 ( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

26.回答下列Ⅰ、Ⅱ题:

Ⅰ.地雀喙的形状深度大小与其食性有关,喙深度小的个体只适合于食小坚果,喙深度大的个体容易咬开大坚果,也食小坚果。科学家格兰特自1975年开始,对达夫涅岛上某种地雀进行了连续多年的观察、测量,绘制了图示变化曲线请据图分析回答:

(1)格兰特对该岛上地雀种群数量的统计采用的方法是( )。

(2)从1976年6月至1978年初期,该岛上一直未下雨。干旱导致该钪地雀种群数量下降了约( )个,导致下降的关键因是 ( ).从种群特征看,该地雀在干旱时期数量下降的原因是( )。

(3)若今后的气候干旱经常发生,则地雀喙的深度最可能会( ).若要判断喙的特征是否可遗传,采用的方法是做( )实验,加以验证。

(4)由于厄尔尼诺现象,1982年以后,雨量超常的多,此时出生的地雀喙深度比厄尔尼诺事件前减少了2.5%,产生这种现象的原因是_________________________。

Ⅱ.某校生物小组利用实验室所提供的实验材料和用具设计一个实验,证明植物光合作用可以吸收CO2,呼吸作用可以放出CO2。设计方案还未完成,请你帮助补充完整。

所供的实验材料、用具:锡箔纸,试管若干支,橡皮塞若干个,水浴槽一个,量筒一只,新鲜金鱼藻小枝若干,清水,指示剂溶液(中性时呈绿色,酸性时呈黄色,碱性时呈蓝色)。

一、实验目的:(略)

二、实验原理:(略)

三、实验步骤:

(1)取四支形状大小相同的试管,分别编号为A、B、C、D。

(2)用量筒量取__________________分别倒入上述四支试管中,然后分别向4支试管中滴加中性指示剂溶液(呈绿色)。

(3)分别在A、B试管中加入适量且等量的新鲜金鱼藻小枝,C、D试管不加,四支试管均塞上橡皮塞。

(4)将B、C试管______,然后将四支试管均放在水浴槽中,在适宜且相同的条件下照光。

(5)经过一段时间后,观察、记录实验现象。

四、实验结果的预测和分析:

(1)A试管溶液呈蓝色。因为_________________________________________;

(2)B试管溶液呈黄色。因为______________________________________;

(3)C、D试管呈绿色。因为___________________________________________。

26.回答下列Ⅰ、Ⅱ题:

(1)格兰特对该岛上地雀种群数量的统计采用的方法是 。

(2)从1976年6月至1978年初期,该岛上一直未下雨。干旱导致该钪地雀种群数量下降了约 个,导致下降的关键因是 .从种群特征看,该地雀在干旱时期数量下降的原因是 。

(3)若今后的气候干旱经常发生,则地雀喙的深度最可能会 .若要判断喙的特征是否可遗传,采用的方法是做 实验,加以验证。

(4)由于厄尔尼诺现象,1982年以后,雨量超常的多,此时出生的地雀喙深度比厄尔尼诺事件前减少了2.5%,产生这种现象的原因是_________________________。

Ⅱ.某校生物小组利用实验室所提供的实验材料和用具设计一个实验,证明植物光合作用可以吸收CO2,呼吸作用可以放出CO2。设计方案还未完成,请你帮助补充完整。

所供的实验材料、用具:锡箔纸,试管若干支,橡皮塞若干个,水浴槽一个,量筒一只,新鲜金鱼藻小枝若干,清水,指示剂溶液(中性时呈绿色,酸性时呈黄色,碱性时呈蓝色)。

正确答案

26.Ⅰ.(除标注外,其余每空2分,计16分)

1880年,美国科学家恩格尔曼做了如下两个实验:

实验一、把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境中,然后用极细的光束

照射水绵。他发现细菌只向叶绿体被光束照射到的部位集中,如①所示。如果临时装片暴露在光下,细菌则分布在叶绿体所有受光的部位,如②所示。

实验二、用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,发现大量的好氧细菌聚集在红光和蓝光区域。

请分析实验回答问题:

(1)实验的因变量要便于观测,实验一的因变量是( ),这个因变量是通过观察( )(现象)来确定的,要观察到这个细微现象,必不可少的实验器材是( )。

(2)分析实验一,能得出的结论是:( ) 。

(3)将下列关于实验二结果的分析过程补充完整:

26.Ⅱ.

某生物科技小组对一小麦农田进行实地调查,请你运用所学知识协助解决一些实际问题。

(1)在该农田生态系统中,小麦属于第一营养级,它的能量除了未利用的一部分和自身呼吸消耗外,其它的流向是( ) 。为了提高小麦的产量,对初级、次级消费者应当采取的措施是:禁捕或适当放养次级消费者,用喷洒农药等人工方法来减少初级消费者。从能量流动的角度,这样做的目的是为了 ( ) 。

(2)当小麦幼苗返青的时候,植物的“绿色”为蝗虫提供了可以采食的信息。这说明了信息传递在生态系统中的作用是 ( ) 。

(3)若要调查小麦地里老鼠的种群密度,其方法是 ( ) 。当生态系统处于相对稳定状态时,其中次级消费者-蝗虫的种群数量增长率为( ) 。

正确答案

26.Ⅰ.(16分)

(1)氧气释放的部位 好氧细菌聚集的部位 显微镜

(2)光合作用的产物是氧气,场所是叶绿体,条件是光。

(3)O2 光合作用 叶绿体中色素主要吸收红光和蓝光

26.Ⅱ.(12分)

(1)被分解者分解、被下一营养级所利用;(每空2分)

调整生态系统能量流动的关系,使能量流向对人类最有益的部分

(2)调整种间关系,维持生态系统的稳态

(3)标志重捕法;0

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

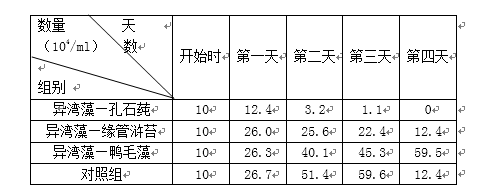

1.异湾藻是常见单细胞赤潮藻类,科研人员为研究大型海藻对异湾藻的生长是否有抑制作用,将异湾藻与三种大型海藻分别混合培养于适宜的条件下,每天测量异湾藻数量变化,结果如下。以下分析错误的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

1.下列说法中正确的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

28.滨州市北部沿海有广阔的湿地。近几年来,工业污染使得该湿地生态系统不断遭到破坏。科学工作者为修复被破坏的生态系统,在此进行了人工引入互花米草的“种青引鸟”生态工程实验。在实验前后分别对该湿地植被类型、昆虫种类数、密度进行调查,结果统计见下表。根据调查结果,分析回答:

注:海蓬子和互花米草都生长在潮间带。

(1)生态系统的结构包括( )。

(2)调查该湿地中互花米草的种群密度应采用( )法。实验结果说明了人类活动能影响群落演替的___________________。

(3)

①a、b、c过程中碳的流动形式 ( )。

②若鸟的食物有互花米草和植食性昆虫,由原来的2:1调整为1:1后,鸟的数量变为原来的( )。(传递效率按20%计算)

③互花米草与植食昆虫之间进行的( )在生态系统中具有调节种间关系,维持生态系统稳定的作用。

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

2.下列有关实验的叙述正确的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

扫码查看完整答案与解析