- 真题试卷

- 模拟试卷

- 预测试卷

1. 在古代世界的文明成果中,被视为王权象征和灵魂安息之所的建筑是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

3. 对于研究古代特洛伊战争具有第一手史料价值的作品是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

4. 公元前217年,某商人在宛(今河南南阳)交易时使用蚁鼻钱(楚国货币),被当地官府依据《金布律》处罚。这表明( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

2. 《左传》日:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

5. ①在公元前44年的罗马牧神节上,执政官安东尼两次把王冠戴在恺撒的头上,都遭到了人群的抗议。

②于是恺撒取下王冠,把它存放在朱庇特神庙。

③在那一天,他没有获得皇帝称号。

④事实上自公元前49年起,恺撒己成为罗马的最高统治者,共和制名存实亡。

以上文字中属于历史解释的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

6. 有一位历史学家这样描述道:“这座城市位于博斯普鲁斯海峡南端陡峭的岬角上,……这座城市由两扇海上大门保护着,可以禁止无论从爱琴海还是从黑海来的敌船的通行。”“这座城市”是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

7.“诏迁洛之民,死葬河南,不得还北。于是代人南迁者,悉为河南洛阳人。”文中提到的诏书出自( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

8.下图为初建于中世纪后期的意大利佛罗伦萨市政厅,它是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

9. 元朝时右丞相铁木迭儿掌管宣政院,他的儿子也为宣政院使。《元史·奸臣传》记载了时人的批评,称其“无功于国,尽居贵显。”宣政院的“贵显”在于( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

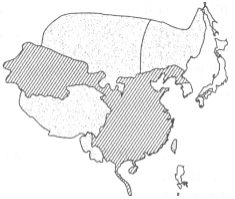

10.下图中的斜线部分是中国古代某王朝的直接统治区域。该王朝是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

13.公元1500年左右,欧洲出版了大约4万册图书,极大地激发了民众的求知欲。此种情形直接得益于( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

14.受棉纺织厂管理改革的影响,曼彻斯特一家别针工场也对其生产模式进行改革,将原本由一名工人单独完成的制作工艺分成二十余道工序,致使别针的产量增长。类似的工艺改革普遍发生在( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

17.19世纪80年代的上海诞生了一批由民族资本家创办的企业,这些企业集中在( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

19.根据下图数据判断,该图统计的是1864至1895年中国( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

20.下图是一幅题为“俾斯麦牌香肠”的漫画,它讽喻了俾斯麦的( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

11.日本《养老律令·学令》中规定学校须行“释奠礼”,以祭拜孔子。该规定最可能出现在( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

12.哥伦布发现新大陆是人类历史上最大的偶然巧合之一。由于一系列计算错误,他把西班牙到印度的距离大大缩短了,以致认为到达的地方是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

15.下图是明人绘制的《南都繁会图卷》,图中传自西方的事物是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

16.在中学毕业作文中,马克思以“人类的幸福”和“我们自身的完美”作为自己选择职业的目标,并倾注了毕生精力实践上述理想。他在19世纪40年代取得的实践成果是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

18.在1900年的巴黎世博会上,璀璨耀眼的展览场馆和高耸入云的建筑物成为新亮点。为此提供物质基础的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

21.十月革命期间,全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会及时解决了俄国民众最关心的问题,其措施是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

22.“一切传统均不再神圣。无政府主义、自由主义、唯物主义、实验主义……以及最新的布尔什维克主义,均找到支持者。”上述情景出现于( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

24.“本宣言签字国政府正对力图征服世界的野蛮和残暴的力量从事共同的斗争,各自保证对与该政府作战的三国同盟成员国及其附从者使用其全部资源。”宣言中“野蛮和残暴的力量”指的是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

27.“这条线以西的欧陆各国,一直根据自己的民族传统来解决战争所带来的诸多难题,没有受到英美等国的压力或胁迫。而这条线以东的欧洲国家的发展,则被打上了外国势力的明显印记。”上述内容出自( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

30.“我们亚非国家所需要的是和平和独立,我们并无意于使亚非国家同其他地区的国家对立,我们同样需要同其他地区的国家建立和平合作的关系。”这段话出自( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

23.从下侧的书目看,严复的翻译主要涉及哪一领域( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

25.卢沟桥事变后不久,日本侵略者故伎重演,在侵略华北的同时,把战火烧到华东地区,国守军坚决予以反击,爆发了( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

26.下图是一张黄埔军校的毕业证书,它颁发于( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

28.档案资料显示,上世纪50年代中后期,我国人口每年增长都在千万以上。可是1960年人口出现负增长,减少了1000万。影响这一变化的政治因素是( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

29.下图中的农民喜悦之情溢于言表,这是因为他即将( )

正确答案

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

31.孔子说:“天何言哉? 四时行焉,百物生焉,天何言哉?”老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”韩非子说:“唯夫与天地之剖判也俱生,至天地之消散也不死不衰者谓常。”从以上儒家、道家、法家言论来推断,三家都( )

正确答案

解析

C得3分、 B得1分、D得1分

知识点

32.以下哪一情景最贴切地反映了“光荣革命”后确立的君主立宪制的特征( )

正确答案

解析

A得3分、 C得1分、D得1分

知识点

33.托克维尔《论美国的民主》指出,“联邦政府被授予媾和、宣战、缔结商约、征集军队和筹建舰队的专权。……加入联邦的各州虽然有权修改或改订自己的立法,但不准制定追究既往的法律,不得在本州内组织贵族集团。”对这段话理解最为准确的是( )

正确答案

解析

B得3分、 C得1分、D得1分

知识点

34.傅斯年在《历史语言研究所工作之旨趣》一文中指出,“能利用各地各时的直接材料,……材料愈扩充,学问愈进步,……地质、地理、考古、生物、气象、天文等学,无一不供给研究历史问题者之工具,……要把历史学语言学建设得和生物学地质学等同样,乃是我们的同志!”对于上述观点理解最恰当的是( )

正确答案

解析

D得3分、 A得1分、B得1分

知识点

35.《马斯特里赫特条约》规定:到1999年1月1日,即可开始实施欧洲统一货币“欧元”,最迟要在1998年7月1日建立独立于各国政府之外的欧洲中央银行,英国和丹麦不受这一时间表的限制。这表明欧元( )

正确答案

解析

B得3分、 A得1分、C得1分

知识点

36.梭伦的大盾

古希腊思想家亚里士多德在《雅典政制》一书中对梭伦改革做了如下描述:

当梭伦完成上面所述的宪法时,平民时常来找他,并且为着他的法律而使他感到烦恼,批评这些,问问那些;他既不愿变更法律条文,又不愿居留而受谤,所以旅行埃及,以经商和游览该地为目的,声明十年之内,将不回来,因为他认为他没有义务留下来解释法律,大家应该遵从他所写的法律条款。而且这时他的境遇也很不顺适。……因为平民期待他制订法律,重新分配一切财产,而贵族则希望他或恢复以前的制度,或只是略加变更;但梭伦双方都不讨好,尽管他如果随意袒护一方,就有成为僭主的可能,他却宁愿遭受双方仇视,而采取曾是最优良的立法,拯救国家。

对于上述情形,不但大家的看法都一致,而且梭伦自己在诗中也这样说:“……我拿着一只大盾,保护两方,不让任何一方不公正地占据优势。”

问题:

(1)为何梭伦认为自己可以离开城邦十年不回?

(2)梭伦为何不向平民和贵族任何一方解释法律?

(3)根据材料,你认为推动雅典民主政治的因素有哪些?

正确答案

(1)水平1:从材料中提取重要的信息,并进行合理解释。

·因为梭伦认为他留下的法律制度是根本的保障,他个人的去留无关紧要。

·因为梭伦认为法律至上,个别政治人物的作为改变不了法律制度。

水平2:从材料中提取信息,就事论事。

·梭伦认为他没有义务留下来解释法律

·梭伦对自己制定的法律高度自信

·梭伦不愿意变更法律

其他答案:没有从材料中提取有效信息

·梭伦离开是为了经商和游览

(2)水平1:能根据材料做出合理解释

·因为平民和贵族都有各自的利益,梭伦要保持已制定法律的公正、严肃性。

水平2:仅罗列了材料中的相关信息

·梭伦认为大家应该遵从他所写的法律条款

·梭伦不愿意偏袒任何一方而成为僭主

其他答案:不合理的解释

(3)水平1:能根据材料做出全面的提炼总结

·贵族与平民利益之间的博弈;良好法制的建立;杰出政治人物的作用。

·公民守法精神;良好法制的建立;杰出政治人物的作用。

水平2:能对材料做出部分的提炼总结

其他答案。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

37.开国议政

假设你是宋初的决策者,需要做出一项重要的决定——是否大力推行科举制。决策之前,你需要考虑的因素如下:

(1)请你在文本框内的A、B两处填上恰当的文字。

(2)综合以上因素,你会做出怎样的决策?理由是什么?

正确答案

(1)A水平1:根据历史情境进行合理推论

·大力推行科举制可以提拔众多文官担任朝廷官职,形成一个以士大夫为主体的文官政府,防止武将专权。

水平2:推论与历史情境之间缺乏有效关联

·防范武将专权,削夺武将的权力。

其他答案。

B水平1:根据历史情境进行合理推论

·造成冗官、冗员,导致财政困难。

·造成人浮于事,行政效率低下。

水平2:推论与历史情境之间缺乏有效关联

·积贫积弱

其他答案

(2)水平1:能全面权衡科举制对中央集权带来的利弊,对决策作出合理解释。

·我赞同大力推行科举制。科举制的推广可以说利弊互见,但是对王朝的稳固来说是利大于弊。它使得政权向士大夫开放,不但能以文官制约武官,更能增强士大夫对政权的认同感,有利于中央集权体制的稳固。虽然由此可能带来人浮于事、行政效率低下等弊端,但这些问题可以通过加强对官员的监督考核加以改善,澄清吏治。

·我反对大力推行科举制。大力推行科举制虽则可以选拔大量人才组成一个文官政府,以防范武将专权,但同时也会造成官僚机构膨胀,财政困难等难题,而且通过科举考试选拔的人才可能缺乏行政经验,不善治理国家,对于中央集权体制的巩固其弊远大于利。限制武将专权可以通过军事制度改革予以解决,不必以扩大文官队伍来解决。过度重文轻武会削弱国家的军事实力。

水平2:虽能合理说明自己的决策,但只注意到大力推行科举制利或弊的一面。

·我赞同大力推行科举制。因为这样有利于选拨文官进入政府,利用文官对武将进行牵制,强化中央集权,防范唐末五代以来武将专权、藩镇割据的局面。增强文人士大夫对政权的认同感,巩固王朝统治。

·我反对大力推行科举制。因为这会造成官僚机构膨胀,人浮于事,效率低下,引发财政困难;通过科举考试选拔的人才可能缺乏行政经验,不善于治理国家。

其他答案。观点与证据不一致;决策与理由不一致。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

39.妇女与教育

材料二:1914年,教育总长汤化龙发表他对当时女子教育的看法:“民国以来, 颇有一派人士宣导一种新说,主张开放女子之界限,其结果致使幽娴女子提倡种种议论,或主张男女同权,或宣导女子参政。……盖谓该校在今日,不但毫无利益,而反有巨害。”

问题:基于上述材料,谈谈你对民国初年社会的认识。

正确答案

水平1:能在材料一与材料二之间建立关联,并能从中看到深层次的社会历史因素。

·民国初年处于近代中国社会的重要转型时期,妇女权利的变化正是这一时期社会变迁的缩影。辛亥革命创立了中华民国,肯定了人的基本权利,倡导男女平等。妇女得以从传统的束缚中解放出来,成为享有公民权利的社会成员。正是在这种背景下,北京、上海等大城市纷纷兴办了女子学校,不但教授她们适应社会的各类知识、技能,而且还以培养妇女参政为宗旨。但是在社会转型过程中,守旧势力依然强大,社会上对新式女子教育出现了异议,尤其是在袁世凯执政时期,教育总长汤化龙的言论即为一例。这体现了当时新旧观念的冲突。

水平2:能在材料一与材料二之间建立关联,但仅能描述历史现象。

·辛亥革命以后,南京临时政府颁布了一系列移风易俗的政令,促成了社会习俗广泛而深刻的变革,倡导女权就是重要的一方面。北京、上海等地女子学校的兴办正是在此背景下展开的。这些学校致力于提高妇女的知识水平和参政意识,提高了妇女的地位。对于这一新事物,也出现了异议,教育总长汤化龙的言论即为一例。这体现了当时新旧教育理念的冲突。

水平3:只能就材料一与材料二分别展开讨论

水平4:没有基于材料回答问题

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

38.有学者认为“就世界大势论,鸦片战争是不能避免的。”试用所学知识论证这一观点。

正确答案

史实 水平1:能围绕与问题相关性较强的核心知识进行回答

·19世纪是西方向全球进行殖民扩张的年代,殖民势力已经渗透到亚洲。在西方国家中,英国率先完成工业革命,成为头号资本主义强国,为了争夺原料产地和市场,亟需打开中国的大门。此时的中国,在经历了康乾盛世的繁荣之后逐渐走向衰落,统治者以“天朝上国”自居,实行闭关锁国的政策。西方主导的国际关系秩序与中国的朝贡体系产生了剧烈冲突。围绕着鸦片贸易,中英矛盾不断升级。可见,19世纪资本主义国家向中国及全球的扩张,体现了近代工业文明与传统农业文明的碰撞,在这样的大势下,鸦片战争无可避免地爆发了。

水平2:仅运用与问题缺乏关联度的边缘知识进行回答

·中英贸易冲突、林则徐禁烟等具体内容。

其他答案

组织

水平1:叙述成结构

水平2:叙述较连贯

水平3:罗列史实

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!

知识点

40.伏尔泰眼中的中国

旅行者们,尤其是传教士们,都认为到处看到的是专制制度。这些人从表面现象判断一切:看到一些人跪拜,便认为他们是奴隶,而接受人们跪拜的那个人必定是1.5亿人生命财产的绝对主宰,他一人的旨意便是法律。可实际情况并非如此。……人类肯定想象不出一个比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用。……如果说曾经有过一个国家,在那里人们的生命、名誉和财产受到法律保护,那就是中华帝国。

中国人最深刻了解、最精心培育、最致力完善的东西是道德和法律。儿女孝敬父亲是国家的基础。在中国,父权从来没有削弱。……一省一县的文官被称为父母官,而帝王则是一国的君父。这种思想在人们心中根深蒂固,把这个幅员广大的国家组成一个大家庭。

他们的孔子不创新说,不立新礼;他不做受神启者,也不做先知。他是传授古代法律的贤明官吏。我们有时不恰当地【把他的学说】称为“儒教”,其实他并没有宗教,他的宗教就是所有皇帝和大臣的宗教,就是先贤的宗教。孔子只是以道德谆谆告诫人,而不宣扬什么奥义。

世界上曾有过的最幸福、最可敬的时代,就是奉行孔子的律法的时代。

——节选自伏尔泰《风俗论》

问题:

(1)伏尔泰对中国文明的描绘主要以什么时代为依据?说明判断的理由。

(2)根据材料,概述伏尔泰笔下的中国形象。

(3)你如何评价伏尔泰对中国文化的解读?

正确答案

(1)水平1:基于有效的证据进行准确推断

·明清时期。因为西欧传教士大批进入中国是在明清时期。

·明清时期。中国人口是在明清时期过1.5亿的。

其他答案:错误的推断,或结论与证据不一致,或只有结论没有理由。

(2)水平1:能全面地从材料中提取信息

·中国的君主和政府很开明,有完备的官僚选拔体制;中国有完善的法律,法律是建立在良好道德基础之上的:中国尊崇孔子学说,没有宗教迷狂,

水平2:从材料中提取的信息不充分

其他答案

(3)本大题采用分项评分方法。评分观察的要素是:观点、史实、论述、组织。

评分项一:观点

水平1:能够将伏尔泰作为文化解读的对象提出观点

·伏尔泰对中国文化的解读是对文化他者的一种理想化诠释,是其将自身的理想与信念 投射于他者的结果。

水平2:能够跳出文本,将文本的内容与社会背景联系起来提出观点。

·伏尔泰对中国文化的理解是基于当时法国现实问题的思考

水平3:就文本本身的内容提出观点

·伏尔泰对中国的描绘有夸大和误解的成分

水平4:无观点或观点与情景无关

·伏尔泰主张建立开明君主制,反对教会权威。

解析

解析已在路上飞奔,马上就到!