- 真题试卷

- 模拟试卷

- 预测试卷

1921年,有学者在奉天(今辽宁)沙锅屯发掘了一处穴居遗址,认为“此一奉天穴居之留遗,与彼一河南遗址,不特时代上大致同期,且正属于同一的民族与文化的部类,即吾所谓仰韶文化者也”。这一判断的主要依据应是该遗址出土了

正确答案

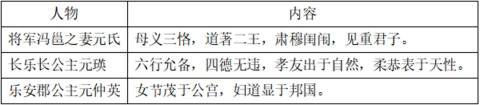

下表是北魏皇族女性墓志的部分内容。

该表反映了当时

正确答案

唐代宗大历初年,国子司业归崇敬上疏提出,明经科考试“不求其文义,及第先取于帖经”,士子为了应试,多死记硬背儒家经典,不从师不问道,遂使“专门业废”“传受义绝”。其所强调的是

正确答案

赦书是朝廷颁布赦令的文告。宋仁宗天圣二年(1024年),因赦书由书吏抄录多有差错,致使地方州县“错认刑名,失行恩赏”,遂下诏“自今赦书,令刑部摹印颁行”。由此赦书“勒楷书写本”,经勘读后雕版“印造发递”。此举有助于

正确答案

元代官员对上都有如下描述:“在市者,则四方之商贾,与百工之事为多……奇货用物,本末纤巨,莫不毕至。”下列描写上都的诗句中,可与该描述互证的是

正确答案

1878年,左宗棠上《复陈新疆情形折》,建议在新疆广设义塾,教授汉文,使民众“略识字义”,“征收所用券票,其户民数目,汉文居中,旁行兼注回字,令户民易晓”。这一建议旨在

正确答案

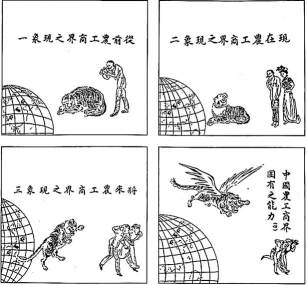

如图是刊登在1909年《图画日报》上的系列寓意画。

该系列寓意画反映了

正确答案

1930年,南京国民政府明令废止旧历,以阳历为“国历”,将旧历节日“改用国历月日计算”。然而,阳历节日只有机关学校“遵依中央,放假休憩”,旧历节日期间,街市仍分外热闹,乡下百姓更表示“头可杀,旧年非过不可”。这体现出

正确答案

1947年,河北景县流传着歌谣:“吃八路,穿八路,住八路,为什么不去当八路。”南宫县的新兵说:“好日子是毛主席给的,不打老蒋是没心肝的,所以我要坚决打老蒋。”肥乡县的农民说:“我得报恩,我老了,我送我儿子参军。”这反映出

正确答案

1950年10月22日,邓小平在西南军区欢迎参加全国英模代表会议代表归来的晚会上指出,美帝国主义不单是侵略朝鲜,还想侵略已经站起来的中国人民,还想侵略正在谋求解放中的亚洲人民,我们要站起来不倒下去,就要加强国防建设和经济建设。邓小平旨在强调

正确答案

1985年,国务院副总理李鹏在视察广州、深圳等地的电子企业后,提出中国要投资电子工业的基础建设,“搞这些大的基础项目,准备改变过去那种分配制的办法,采取投标和招标的办法”,允许“在社会主义计划经济指导下的竞争”。该主张体现了

正确答案

古姆诺帕里亚节起源于公元前7世纪中叶,是斯巴达城邦为纪念战争胜利而创设的重要节日,在每年最炎热的7月举行,历时数天。这期间,人们吟唱颂歌以纪念众神和斯巴达英雄,还举行少年和成人的体育表演。据此可知,该节庆有助于斯巴达

正确答案

1069年,日本后三条天皇颁布法令,规定取缔非法庄园。为此,天皇成立“记录庄园券契所”,任命亲信担任官员,对庄园文书进行严格审查,如果庄园领主相关文书不全,其庄园将被没收。这一措施意在

正确答案

普鲁士国王弗里德里希二世(1740—1786年在位)自称“国家的第一公仆”,提倡理性主义的统治,在立法、司法、教育、经济等方面推行改革。同时,他又对官员说:“你们绝没有任何主动权,一切事必须直接通报我”。这种统治风格体现了

正确答案

如图是某书封面使用的漫画。

据此推断,该书的主题最有可能是

正确答案

近年来,传统燃油汽车企业加速转型,造车“新势力”不断涌入电动汽车行业。据国际能源署统计,2011年全球电动汽车销量不到4万辆,2022年突破1000万辆;2020年电动汽车占新车销量比例不足5%,2022年达到14%。这反映了

①低碳经济成为发展趋势 ②世界大国能源竞争愈演愈烈

③清洁能源日益受到重视 ④交通出行方式发生重大变革

正确答案

阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料

名帖亦称名刺(类似今之名片),古已有之,在明朝士大夫的人际交往中扮演着重要角色。

明朝正德年间(1506—1521年),宦官刘瑾受宠用事,“走其门者倾朝,名刺必红纸”,以致“京师红纸价顿长十倍”。郎瑛(1487—1566年)在其著述中写道:“予少年见公卿刺纸,不过今之白录纸二寸……今之用纸,非表白录罗纹笺,则大红销金纸,长有五尺,阔过五寸,更用一绵纸封袋递送,上下通行,否则谓之不敬……可谓暴殄天物,奢亦极矣!”

明朝前期,名帖多自署“门生”等,“必兼亲者,方加‘眷’字。至于‘通家’‘年家’,非实有可据,断断不轻用也”。明朝中期以后,士大夫交际活动日益活跃,“视其爵、齿及交谊以为斟酌”的风气日盛,衍生出“晚生”“侍生”,甚至出现“渺渺小学生”“通家治下牛马走”“门下沐恩小的”等自称,原本亲戚间使用的“眷”字亦开始滥用。

——摘编自(日)岸本美绪《风俗与历史观:明清时代的中国与世界》等

(1)根据材料,概括明朝名帖的变化。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝名帖变化的原因。(8分)

正确答案

(1)1.名帖的用纸从简朴的白录纸变为华丽的红纸,甚至是带有罗纹和销金的豪华纸张。2.名帖尺寸由原本的两寸变为五尺长、五寸宽。3.增加了用绵纸封袋的方式。4.从单纯的“门生”等称谓,演变为更加复杂和夸张的“晚生”“侍生”“通家治下牛马走”等称谓。5.原本亲戚间使用的“眷”字开始滥用。

(2)1.随着明朝中期士大夫交际活动日益活跃,名帖的奢华程度逐渐升级,反映出社会风气的变化和士大夫之间人际交往的繁荣。2.刘瑾等权宦当权时期,名帖的红纸成为进入权力圈的重要象征,导致红纸价格上涨十倍,显示出名帖在官场文化中的重要性。3.名帖的称谓和封装方式的变化,反映出礼仪规范的复杂化,士大夫之间对礼仪的重视以及相互之间地位的衡量。4.名帖用纸的变化体现了物质文化的丰富,反映了社会经济条件的改善和物质文化水平的提高。

阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

自公元前219年始,秦始皇数次东巡,“群臣诵功,请刻于石”,遂在泰山等地刻石勒铭。这些铭文叙述了秦始皇因六国“贪戾无厌,虐杀不已”,于是“禽灭六王”“平一宇内”,实行了“器械一量,同书文字”等政策;秦始皇“作制明法”“不懈于治”“专隆教诲”“忧恤黔首”,官员“各知所行,事无嫌疑”;“六合之内”出现了“黔首安宁”“不用兵革”“男女礼顺”“莫不受德”“承顺圣意”的景象。

——据《史记》等

材料二

公元14年罗马帝国首位皇帝奥古斯都去世,其生前自述被铭刻于陵墓入口处,主要内容为:奥古斯都“恢复了为派系势力主宰的共和国的自由”,平定高卢、西班牙等地战乱;多次为罗马平民发放金钱和粮食,“举办角斗表演”;复兴罗马传统,“修复了八十二座诸神之庙宇”;“解除了海上的海盗威胁”,“将罗马人民的所有行省”的边界扩大了。铭文强调奥古斯都的最高权力源于元老院和罗马公民的授予。该铭文后被诸行省传抄。

——摘编自张楠、张强《<奥古斯都功德碑>译注》

(1)根据材料,分别概括秦始皇刻石与奥古斯都功德碑呈现的帝王形象。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析秦始皇刻石与奥古斯都功德碑出现的共性原因并说明两者共同的史料价值。(7分)

正确答案

(1)秦始皇刻石:1.秦始皇消灭六国,实现了天下的统一。2.实行一系列政治和文化政策,如统一文字和度量衡。3.勤政爱民,关心百姓生活。4.强调德政,使百姓安宁,国家和谐。

奥古斯都功德碑:1.恢复了被派系主宰的共和国的自由。2.平定了高卢、西班牙等地的战乱。删除3.多次为罗马平民发放金钱和粮食。4.复兴了罗马的传统,修复神庙,解除海盗威胁。

(2)1.通过刻石和功德碑来宣传自身的政绩和德政,增强统治的合法性和权威性。2.利用刻石和碑文作为宣传工具,向民众展示统治者的功绩和政绩,增强民众的认同感。3.刻石和功德碑作为皇帝形象的塑造工具,通过自述或官员的颂扬,树立良好的皇帝形象。

共同的史料价值:1.提供了关于秦始皇和奥古斯都统治时期的政治、经济、文化等方面的具体信息,是研究当时历史的重要资料。2.反映了两位统治者的统治理念和治国方略,展示了古代帝王治国理政的思想和方法。3.作为文化传播的载体,刻石和碑文不仅记录历史,还传播文化和思想,具有文化传承的意义。

阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

18世纪末到19世纪中叶,英国文学旅游兴起并成为一门产业。民众仿效16世纪以来贵族“欧陆游学”传统,参观英国知名作家的出生地、故居和墓地,探访文学作品中描述之地,以求“更深刻地理解熟悉的文本”。

地处偏僻的斯特拉特福,因是莎士比亚出生地而成为旅游胜地。1847年出版的《英国最杰出诗人的故居和常去之处》配以版画介绍英国作家故居,深受读者欢迎。伦敦威斯敏斯特教堂有乔叟、斯宾塞等众多作家的墓碑或纪念碑,备受游客青睐。人们还将文学作品视为“旅游指南”,前往伦敦、罗切斯特等地,与作品中的人物“邂逅”,“跟随哈代想象出来的人物的活动轨迹游览他们的故土”,领略司各特作品中描述的苏格兰高地风光,寻找历史记忆。“莎士比亚之乡”“哈代之乡”“司各特之乡”等英国文学之乡成为一道道亮丽的文化风景线。

——摘编自(法)马克•布瓦耶《16—21世纪西方旅游史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国文学旅游兴起的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪末到19世纪中叶英国文学旅游的影响。(6分)

正确答案

(1)1.英国拥有丰富的文学遗产,名作家和其作品为文学旅游提供了丰厚的文化基础。

2.18世纪末至19世纪中叶,工业革命带来社会变迁,人民生活水平提高,具备了更多旅行的条件和需求。3.铁路等交通工具的发展使旅游更加便捷,促进了文学旅游的兴起。4.出版物如《英国最杰出诗人的故居和常去之处》配以版画等介绍作家的书籍流行,激发了人们的旅游兴趣。5.莎士比亚等作家的声望吸引了大量游客前往他们的故乡。6.文学作品被视为“旅游指南”,人们希望通过实地探访加深对作品的理解。

(2)1.文学旅游带动了旅游经济的发展,增加了地方收入,特别是那些因文学作品而闻名的小镇和城市。2.文学旅游促进了文化的传播和交流,加深了人们对英国文学的认识和理解。3.形成了一门新兴的产业,带动了旅游设施和服务的完善,提升了旅游产业的发展水平。4.文学旅游成为一种时尚,影响了社会的休闲和旅游习惯,激发了人们对文化和历史的兴趣。5.名作家故居和作品中的场景成为旅游热点,进一步强化了作家和作品的名人效应。6.各地的文学旅游景点形成了独特的地方文化景观,增强了地方文化的认同感和自豪感。

阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

在中国共产党领导中国人民站起来、富起来、强起来的百年历史中,有许多东北地区的革命事件、奋进精神等东北元素。某课题组拟建立“党史中的东北元素资料库”,特向社会征集党史中具有重大意义的东北元素。

请围绕“党史中的东北元素”,结合所学知识,向该课题组推荐一个专题,自拟专题题目,并阐明推荐理由。(要求:题目明确且包含时间尺度,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

正确答案

推荐专题:1945-1949年解放战争时期的东北根据地建设

推荐理由:1.时间尺度:选取1945年日本投降至1949年中华人民共和国成立这一关键历史阶段。2.史论结合:1945年抗日战争胜利后,中共迅速接管东北,建立根据地,成为解放战争的战略支点。东北根据地在恢复和发展生产方面进行了卓有成效的工作,如土地改革、工矿企业恢复生产,为解放战争提供了坚实的物质基础。中共在东北开展了反围剿斗争,并通过辽沈战役等重大战役奠定了解放战争的胜利基础。建立了根据地的各级政权机构,推行各项民主改革,增强了人民的政治参与感和支持力度。3.逻辑清晰:详细描述解放战争时期的重要战役和政策措施,展现东北根据地在全国解放战争中的战略地位。结合马列主义毛泽东思想,分析根据地建设的理论依据和实践意义。强调东北根据地建设对中国革命胜利和新中国成立的重大贡献,具有重要的历史意义和现实启示。